![]()

|

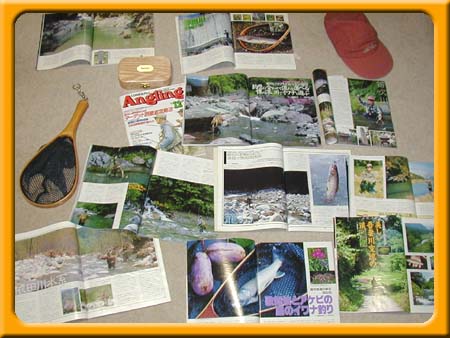

私が雑誌に書いた 記事を集めました。 釣り関係雑誌・新聞、一般雑誌・新聞等からの お申し込みは「取材申し込み」ページからお願いいたします。 |

● 雑誌掲載記事 ●

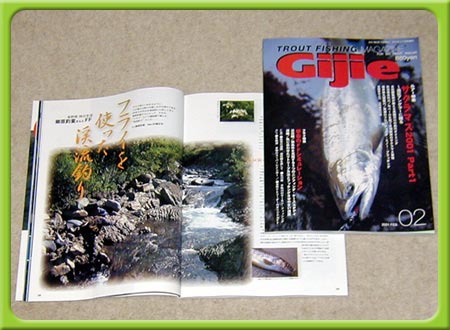

『Gijie』誌の2001年2月号に、

<フライを使った渓流釣り〜梓川支流のイワナ>が掲載された。

柳原釣童 釣り関係原稿掲載履歴(雑誌・単行本)

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「雑誌掲載記事」目次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「佐渡の渓流」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「塩川支流・釜瀬川」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「小国川・薬師川〜梅雨の終わりに」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「輝ける本谷川〜木漏れ日のせせらぎからの出会い」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「奥武蔵の春〜のどかな里川<名栗川>のヤマメ」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「抜井川〜魅力つきない佐久の小渓」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「幅広のアマゴと出会った白い玉石の渓(万古川)」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「タキタロウの里の川〜エメラルド・グリーンの流れから・・・・」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「飯田・黒川のアマゴ〜同ポイントに挑戦しての24cm」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「日中にライズした尺アマゴ〜根羽川」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「野呂川感傷釣行記〜我がリバー・オブ・ドリームス」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「北緯35°20′/東経137°45′の天竜川の支流(和合川)」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「歌舞伎とアケビの里のイワナ釣り(青木川)」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「人と自然が共生する、美しい吾妻川支流の渓(温川)」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「伝説に彩られた笛吹川の渓流釣り(琴川・鼓川)」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「野生の若駒のように奔放で無垢な渓流〜高瀬川支流・籠川」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「陽春の狩野川水系〜大沢川・大野川」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「千曲川支流・依田川水系〜武石川」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「南アルプス・フライ・フィッシング紀行〜遠山川」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「エルクヘアー・カディスに舞うイワナ〜天竜川水系・三峰川」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「白馬の大雪渓から生まれた渓〜姫川水系・松川」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「二つの顔を持つ渓〜利根川水系・薄根川」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「復活した往年の名釣り場〜狩野川水系・柿木川」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「フライを使った渓流釣り〜梓川支流・奈川のイワナ」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「もうひとつの千曲川、もうひとつのフライ・フィッシング」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「思川水系・大芦川(復刻)」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「桂川中流のフライ・フィッシング」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

雑誌掲載記事の復刻について 私が過去に釣り雑誌や本等に発表した文章の中から、情報として価値があると思われる記事を選んでホームページ上に復刻したいと思う。雑誌の紙数の都合で省略した文章はオリジナルの文章に戻し、編集の方針で河川名を伏せたものについては河川名を明記した。また、各釣り場の状況に関して、記事発表後大きな変動があったものについては、私の知り得る範囲で最新の情報を追記したい。 |

|

桜が満開のパステル・カラーの渓 |

||||||||

|

陽春の狩野川水系〜大沢川・大野川 文/柳原釣童 写真/村瀬正弘 立春を過ぎ、暖かい風が羽毛のように頬を撫でると、体内で何かが目覚めるのを感じる。これは本能的と言うより、もっと生命の根源に関わるような感覚である。もしかしたら、これは我々の先祖が原始生物であった時代に、温度の上昇を感知して活動を開始すると云う、DNA(現在の生命科学では、これをヒト・ゲノムと呼ぶらしい)に刷り込まれた太古の記憶が甦るのかも知れない、などと思ったりする。

渓流には、釣りの他にも幾つかアウト・ドアーの楽しみがあるが、山菜を摘むのもその一つだ。狩野川の支流の河原には、セリやクレソンやイタドリ(スカンポ)が至るところに生えていて、私はこれらを摘むのを毎年楽しみにしている。私はこの日も、釣りの合間にセリとクレソンを沢山採って、ベストの背中のポケットに詰め込んだ。陽光を一杯に浴びて育ったセリの香りが辺りに拡がり私の体を包み込んだ。 (‘99年4月、「月刊アングリング」) |