![]()

|

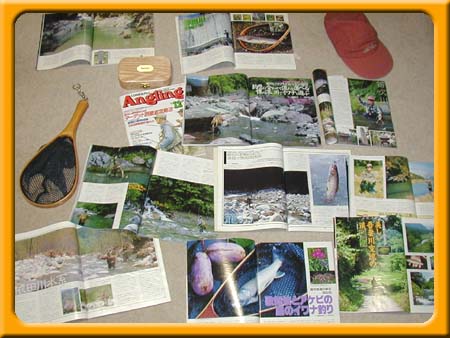

私が雑誌に書いた 記事を集めました。 釣り関係雑誌・新聞、一般雑誌・新聞等からの お申し込みは「取材申し込み」ページからお願いいたします。 |

● 雑誌掲載記事 ●

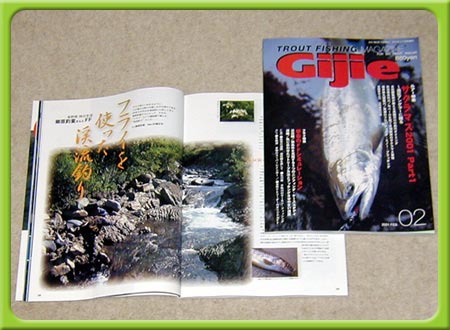

『Gijie』誌の2001年2月号に、

<フライを使った渓流釣り〜梓川支流のイワナ>が掲載された。

柳原釣童 釣り関係原稿掲載履歴(雑誌・単行本)

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「雑誌掲載記事」目次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「佐渡の渓流」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「塩川支流・釜瀬川」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「小国川・薬師川〜梅雨の終わりに」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「輝ける本谷川〜木漏れ日のせせらぎからの出会い」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「奥武蔵の春〜のどかな里川<名栗川>のヤマメ」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「抜井川〜魅力つきない佐久の小渓」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「幅広のアマゴと出会った白い玉石の渓(万古川)」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「タキタロウの里の川〜エメラルド・グリーンの流れから・・・・」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「飯田・黒川のアマゴ〜同ポイントに挑戦しての24cm」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「日中にライズした尺アマゴ〜根羽川」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「野呂川感傷釣行記〜我がリバー・オブ・ドリームス」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「北緯35°20′/東経137°45′の天竜川の支流(和合川)」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「歌舞伎とアケビの里のイワナ釣り(青木川)」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「人と自然が共生する、美しい吾妻川支流の渓(温川)」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「伝説に彩られた笛吹川の渓流釣り(琴川・鼓川)」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「野生の若駒のように奔放で無垢な渓流〜高瀬川支流・籠川」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「陽春の狩野川水系〜大沢川・大野川」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「千曲川支流・依田川水系〜武石川」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「南アルプス・フライ・フィッシング紀行〜遠山川」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「エルクヘアー・カディスに舞うイワナ〜天竜川水系・三峰川」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「白馬の大雪渓から生まれた渓〜姫川水系・松川」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「二つの顔を持つ渓〜利根川水系・薄根川」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「復活した往年の名釣り場〜狩野川水系・柿木川」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「フライを使った渓流釣り〜梓川支流・奈川のイワナ」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「もうひとつの千曲川、もうひとつのフライ・フィッシング」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「思川水系・大芦川(復刻)」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「桂川中流のフライ・フィッシング」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

雑誌掲載記事の復刻について 私が過去に釣り雑誌や本等に発表した文章の中から、情報として価値があると思われる記事を選んでホームページ上に復刻したいと思う。雑誌の紙数の都合で省略した文章はオリジナルの文章に戻し、編集の方針で河川名を伏せたものについては河川名を明記した。また、各釣り場の状況に関して、記事発表後大きな変動があったものについては、私の知り得る範囲で最新の情報を追記したい。 |

|

二つの顔を持つ渓 |

|||

|

利根川水系・薄根川 文/柳原釣童 写真/村瀬正弘 春(シーズン初期)と秋(シーズン後期)の、最低二回は釣行してみないと、その釣り場の本当の姿は分からないと痛感させられたのが、この薄根川である。

昼食後、我々はあちこちと釣り歩けそうな場所を探し、拾い釣りをした。ヤマメに混じってニジマスがヒットしたが、イワナは上流か細流に遡ってしまったようで姿を見せなかった。その内に雨足が強まってきたので、これ以上釣るのは無理と諦めて納竿した。 (‘99年2月、「月刊アングリング」) |