|

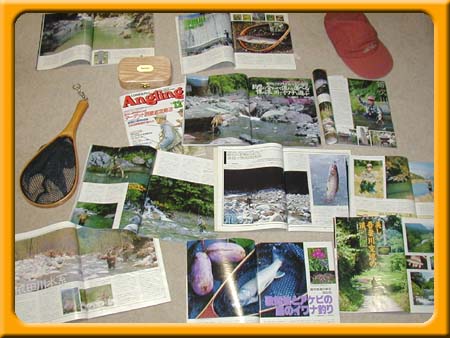

思川水系・大芦川

文/柳原釣童 写真/古城 渡

大芦川は栃木県の足尾山地(前日光連山)の夕日岳(1526m)や地蔵岳(1483m)などを水源とし、下るに連れて小倉川、思川と名前を変える。足尾山地は数多くの渓流を育んでいるが、殊にその南東斜面の渓流の数は多い。東端を流れる行川(下流で黒川と合流する)を始め、南西へ黒川、小倉川(黒川と合流して思川と名前が変わる)、永野川、秋山川などが並走して渡良瀬川に流れ込んでいる。小倉川は上流で大芦川、荒井川、南摩川、粟野川、粕尾川に枝分かれするが、いずれも好釣り場となっている。

ここ数年来、「南摩ダム」の問題が全国的に話題となっているが、それはこの思川水系の行川、黒川、大芦川の水を、南摩川流域に造成する「南摩ダム」に導水・貯水しようという計画である。このダムは、1964年に関東を襲った異常渇水がきっかけで、首都圏の水不足解消を目的として計画されたが、当時、我が国は高度経済成長時代が始まったばかりで、この計画の妥当性が問題になることは殆んど無かった。時代が変わり、現在、世の中は不況の真只中で、大量生産という資源浪費型から知的集約型・高付加価値型への産業構造の転換が求められ、人口の減少という深刻な事態が目前に迫り、東京都がこのダム建設事業から撤退した今、なお、この「南摩ダム」建設の必要があるのだろうか?「南摩ダム」に水を送る「東大芦川ダム」の建設計画は、現在『継続修正見直し中』であるが、ミズナラ、カエデ、ブナの広葉樹林と、この森が育むニッコウイワナ、オオタカ、クマタカ、オオルリなどの貴重な動物達の生息する楽園、フライ・フィッシャーの聖地の一つが、今まさに消滅の危機に瀕しているのである。

|

五月の中頃、私は写真家の古城さんと一緒に大芦川を訪ねた。

大芦川は歩くのが実に楽しい渓である。地元の関係者の努力に負うところが大きいと思われるが、水は澄み、河原は清潔に保たれ、駐車場所や入渓箇所が明確に示されるなど、管理がよく行き届いている。

大芦川に架かる引田橋を渡り、左岸沿いの道を入渓点を求めて上流に上って行ったが、途中ここぞと思う場所には地元を始め埼玉、東京などさまざまなナンバーの車が止まっていて、川を覗くと必ずと言って良いほど釣り人の姿が見えた。

我々はかなり上流まで上って、河原が見渡せる高い川岸の道路際に車を止めた。時計を見るともう十時近かった。この辺りは、大芦川の中でも最も川幅の広い場所の一つで、眼下には大きな淵が見え、淵の前後は荒瀬となっていた。我々は見渡す範囲に釣り人の姿が無いのを確認して入渓した。

私は餌釣り、フライ・フィッシャー入り乱れて混雑する今日の大芦川の様子を見て、普通の釣りをしていては型を見るのも難しいと考えた。先行者のいない場所など今日の大芦川には、何処にも無さそうに思われた。

このような状況では、私はいつも川幅の広い荒瀬を狙うようにしている。荒瀬は渡渉が面倒なのと、ポイントがはっきりしないので、大抵の釣り人はパスしてしまうからである。また、川幅の広い場所では、岩陰などが魚達の死角になって、まだ釣り人の姿を眼にしていない無警戒な魚がいると思われるからである。

私はまず、セオリー通りに大淵の淵尻の駆け上がりにキャストしてみた。次いで淵の流心の脇、流れ込みの巻き込み、落ち込みの肩などを狙ってみたが案の定ライズは無かった。

|

私は淵の上流の荒瀬に足を踏み入れた。水勢が強く、ともすると流れに足を掬われそうになった。

見上げると雲一つ無い青空が広がり、日差しが強かった。フライは日中の澄んだ流れに実績のある地味なクイル・ゴードン#14を選び、石裏の弛み、それとははっきりと分からない、底石の上の水流の盛り上がりなどのポイントにキャストしたがライズが無い。ブルー・クイル、ブルー・ダン、ブラウン・クイル(クイル・ゴードン・ブラウン・バリエーション)などいろいろフライを替えてみたがライズは無かった。

万策尽きて、私はぼんやりと水面を眺めていた。その時、波打って流れる水面から何か白い小さなものが飛び出してきて、私の顔を掠めて行った。一瞬のことでそれが何かよく分からなかった。暫くして、今度は逆に水中に飛び込んで行く白いものがチラッと見えた。虫か?私は目を凝らして水面を見つめた。すると、私の眼前を横切って、水面すれすれを巡航ミサイルのように飛んで行く虫を見つけた。トビケラだ!

私はこれまで、真っ昼間にトビケラが飛び回る姿を見たことが無かった。トビケラがいるということは、もしかしたらカディス・パターンが有効ではないか?私は半信半疑で、フライをエルクヘアー・カディス#14に付け替えた。

大当たりだった。すぐに良型のヤマメがヒットした。早速釣れたヤマメを撮影したが、「こんな釣り人の多いところで、魚を釣って写真を撮ろうなんて、考えてみれば非常にずうずうしいことかも知れないね」などと二人で話をした。

その後も、エルクヘアー・カディスに立て続けにヤマメがヒットしたが、荒瀬が終わり穏やかな流れに変わると、当たりが無くなった。しばらく遡ると、餌釣りの二人組の先行者の姿が見えたので、そこで一旦竿を納めて道路に上がった。

大芦川は古越路(ここいず)の集落で東西に分かれるが、西大芦川沿いの道には古峰神社の大きな一の鳥居が道を跨いで立っている。古峰(ふるみね)神社は、今から約1300年前、藤原隼人が創建したとされ、日本武尊を祭る北関東有数の古社で、日光を開山した勝道上人もここで修業を積んだと云われている。

1年前、東大芦川で釣りをした時のこと、小さな堰堤を越えると渓は道路を離れ、ひっそりと静まり返っていた。渓は堰堤によって土砂が堆積し、落差の無い緩やかな瀬と浅い淵が交互に現れた。

ある淵の流れ込みで小さなライズがあった。私は暫くライズが無くすっかり集中力を失っていて、合わせが遅れた。「しまった!逃げられたか」と、ロッドを上げると、ぐぐっと魚の引きがあり向こう合わせで18cmほどのヤマメが釣れた。これほど合わせが遅れてヤマメが釣れたことは、私の記憶にはなかったので不思議な気がした。

フライ(クイル・ゴードン#14)をヤマメの口から外そうとすると、ヤマメの口から何か白っぽいものが食み出しているのが見えた。私はそれを摘んで引っ張り出した。すると7〜8センチほどの、頭から体半分ほど溶けかかったカジカの死骸が出てきた。ヤマメは、自分の体長の半分近いカジカを捕食したものの、カジカの頭が喉に支えて飲み込むことも、吐き出すことも出来ないでいたようだ。その内、腹が減ってきたヤマメはフライに食いついたが、それが虫ではないと気がついて吐き出そうとしたものの、口の中のカジカが邪魔になってフライが吐き出せなかったものと推測された。私はヤマメの獰猛さと、意外な間抜けさに呆れながら、そのヤマメを逃がしてやった。

イワナを狙って、東大芦川の上流を攻めたが、ヤマメが1尾ヒットしただけだった。我々は再度、大芦川の本流で釣ることにして渓を下り、最初に入渓した地点より1キロほど下がって、小来川へ通じる道が分岐する辺りに入渓した。

入渓してすぐに、淵や岩盤のある好ポイントが現れたが、道路から近く大勢の釣り人が通ったようで、当たりは無かった。

日が大分傾いた頃、川は左に大きくカーブし道路から離れた。川幅が広がり荒瀬が現れ、エルクヘアー・カディスに良型のヤマメが連続してヒットした。

日が沈みかけると、早瀬の上をオドリバエや小型のトビケラが忙しく飛び回り、夥しい数のカゲロウが、夕空高くヨーヨーのように上下運動を始めた。それを待っていたかのように、ヤマメがライズを始め、入れ食いになった。

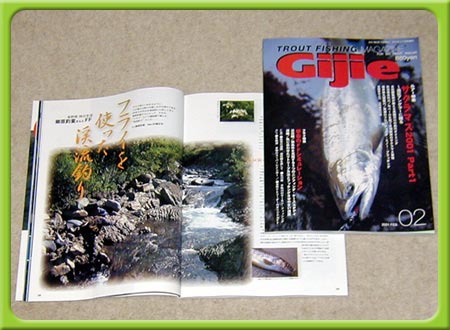

ヤマメのライズが終わった頃、ひっそりとイワナがライズし、25cm級が二尾釣れた。 (‘02年6月、雑誌「Gijie」)

|

![]()