|

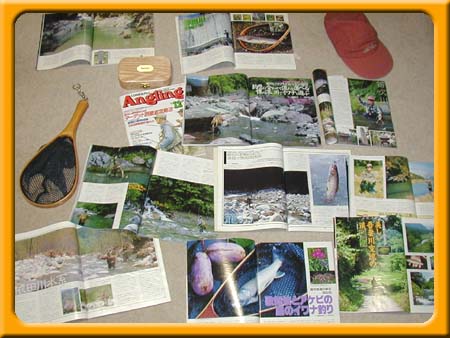

文/柳原釣童 写真/村瀬正弘

我々釣り人は桂川を、大月を境に上流と下流の二つに分けているが、漁協など地元の人達は、上野原から四方津(しおつ)辺りまでを下流、四方津から猿橋辺りまでを中流、それより上を上流というように三つに分けて考えているようなので、今回取り上げた鳥沢周辺の桂川を、地元の人の分け方に倣って、「桂川中流」と呼ぶことにする。

4〜5年前の4月過ぎのある日、私が懇意にしている釣具店のフライ担当者から、大月下流の桂川でヤマメが釣れているという話を聞いた。フライ・フィッシャーの間で桂川と言えば、普通、山梨県の都留市から富士吉田市にかけての、富士急沿線の桂川流域を指すので、大月の下流というのは珍しかった。詳しいポイントについては要領を得なかったが、実は私はすぐにその場所の見当がついたのである。

古い話で恐縮だが、私がまだ学生だった頃、餌釣りでハヤ(ウグイ)を釣りに、桂川の四方津や、梁川、鳥沢あたりによく通ったことがある。その後、ルアーやフライを始めたのだが、今から約三十年ほど前の5月31日、私はフライとルアーの両方のタックルを持って鳥沢に出かけたのである。当時の私は、フライだけで一日を通す自信がなく、また、折角慣れてきたルアーロッドを手離す気になれず、両方のタックルを持って渓流に出かけることが多かった。鳥沢を選んだのは、以前餌釣りで型の良いヤマメを釣ったことがあったからである。

その日は、どんより曇った肌寒い日だったことをよく覚えている。とりあえず、ルアー・フィッシングの支度をし、4ポンドのラインにアグリア(スピナーの名前)のゴールドを結んで河原を歩いていると、腕章をつけた若い漁協の組合員に呼び止められた。鮎を密漁するのではないかと疑われ、詰問されたのである。当時、ルアーや、フライ・フィッシングがまだ物珍しかった時代で、その組合員はルアーのタックルを見たことがないらしく、妙な仕掛けで鮎を引っ掛けるのではないかと疑ったらしい。そういえば、今日は5月31日、明日から鮎が解禁になるので、漁協としては鮎の密漁を警戒して見回っていたのであろう。

私は、とにかく鮎には全く興味はないし、ヤマメを釣りに来たのだと力説したが、こんなものでヤマメが釣れる訳がないとますます疑われ、散々押し問答した挙句、ようやく放免されたのであるが、私はひどく気分が悪かった。

ともあれ、釣果はこの時期としては大漁だった。釣りを終えて、ルアーで釣ったニジマス4尾と、フライで釣ったニジマス1尾とヤマメ2尾の合計7尾を、ストリンガーに下げて鳥沢駅に向かって河原を歩いていると、また先ほどの組合員に出会ったのである。彼は、ストリンガーに掛かっている私の魚を見て、「先ほどは大変失礼しました」と、丁寧な口調で私に詫びを言った。私はいささか溜飲を下げたが、同時に、素直に自分の非を認めて詫びたその組合員の潔い態度に感心した。こういう経緯があったので、年はともかく、5月31日という日付を私ははっきりと覚えていたのである。(弁解がましいが、当時は、「キャッチ・アンド・リリース」と言う概念はなく、餌釣りの感覚で釣れた魚はすべてキープしていた)

|

私は、釣具店の店員さんから桂川の話を聞いて、二十数年ぶりに鳥沢へ出かけたのである。あちこちの大淵や、荒瀬には確かに見覚えがあり、昔釣れたポイントは今も健在で、相変わらず釣れるのである。それ以来、毎年シーズンになると、平均1〜2回の割で鳥沢周辺に出かけている。この4〜5年桂川中流に通ってみて気がついたことは、以前と違って5月に入ると渓魚がほとんど釣れなくなって、釣期が1ヵ月も短くなったことである。これは桂川の水温が、何らかの理由で高くなったことが原因ではないかと思われる。このことは、地球の温暖化と無縁のこととは、私には思えない。我々は、1年や2年の短い期間では、一寸した変化には気がつかないが、30年近い長いスパンで見ると、その変化の大きさに気づくということではないだろうか。

この桂川中流の釣りの難しさは、釣期が3月下旬から4月下旬の約1ヵ月と短く、しかもその釣期が年毎に変動することである。この辺りの流れは、桂川、笹子川、葛野川の水が合わさったものであるが、笹子川、桂川の水は猿橋上流の駒橋堰堤で大部分が取水され大野貯水池に送られてしまうので、ここの水の大半は、葛野川のものであろうと思われる。葛野川の下流は、ご承知の通りザラ瀬続きで日照の影響を受けやすく、葛野川が合流する桂川中流も河原が開けて日差しを遮るものが何もなく、すぐに水温が上昇してしまうので、3月下旬にはヤマメの適水温に達するものと思われる。4月の後半ともなれば、水温は軽く20℃を超えてしまうことがあり、そうなると今度は水温が高過ぎて、ヤマメは水温の低い上流や細流に移動してしまうのではないかと想像される。

これが、桂川中流で早期にヤマメがドライ・フライにライズする理由であり、また、すぐに釣れなくなってしまう理由でもあると考えている。最近、漁協の人に聞いた話では、夏場、アユの友釣りの仕掛けに27〜30cmもある大ヤマメが掛かることがあるそうで、必ずしも、すべてのヤマメが移動してしまうわけではなく、深場に居残って夏を過ごすヤマメもいるということが分かったが、これらのヤマメが表層に上ってきてライズするとは到底思えない。

一口に言って、この釣り場は、大変ムラのある、釣期の短い、難しい釣り場である。その代わり、これほど楽しい釣り場も滅多にない。恐らく葛野川から運ばれたと思われる膨大な土砂が堆積してフラットな河原を形成し、流れを蛇行させ、桂川中・下流域では珍しく川通しで歩くことができ、ラインを思い切り長く出して、伸び伸びとロッドが振れるのである。河原には、富士急沿線の桂川に見られるような塵芥もなく、解禁後1ヶ月ほど過ぎていることもあって、釣り人に会うこともほとんどない。人家や道路は、遠く高い断崖の上にあるので、まるでニュージーランドのリバーを歩いているような爽快な気分が味わえるのである。

3月末、私は桂川中流に出かけた。その日はひどく風の冷たい日であったが、CDCブルーダン#16で、23〜27cmのヤマメを6尾釣り上げたのである。私は早速、村瀬さんを誘い、その2週間後に再度鳥沢に出かけた。

4月に入って気温の高い日が続いていた。我々が鳥沢を訪ねた日も快晴で、暖かかった。ロッドは、久し振りにハーディーの2本継ぎのパラコナ、7.5フィートの#4をセットした。中央本線の鉄橋の250mほど下流に大淵があり、この大淵から釣り始めたのだが、ライズはなかった。幾つもの大淵を、淵の流れ込み、中央、駆け上がりの順に攻めながら、釣り下って行った。この辺りは、河原が広いので釣り下っても魚に警戒される心配はまずないのである。ノーライズのまま、突き当りが石垣になっているこの辺り最大の淵に着いた。この淵の上流の浅瀬と、流れ込み付近は昔からライズの多いところである。水温が高いせいか、多種の水生昆虫が一斉にハッチし、流れ込みの水面の上には、夥しい数の蜉蝣や、トビケラ、カワゲラ、ミッジなどが乱舞し、まるで灰色の煙が漂っているように見えた。虫たちの乱舞の下では、あちこちでヤマメがライズしていた。

私は、集中力を最大限に高めて、慎重に流れ込みの上流3mほどのところに、CDCブラウンのクレーン・フライ#14をキャストした。フライが50cmほど流れたとき、良型のヤマメがフライにアタックした。合わせると、確かな手応えがあり、バンブー・ロッドが気持ちよく曲がった。ヤマメは水中を暴れ回って下流の大淵に駆け込んだが、大淵には障害となるものはなく、簡単にランディングできた。サイズを測ると25cmあった。体高のある立派なヤマメだった。

その後、下流の荒瀬で、同型のサイズのヤマメを1尾追加したが、この日の釣果はこれだけだった。荒瀬では、先ほどの淵に負けないほどの水生昆虫のハッチが見られ、数多くのヤマメがライズしていたが、その後、我々のフライにヒットすることはなかった。生憎、そのときは、フローティング・ニンフの用意がなかったので試せなかったが、もしかしたら、フローティング・ニンフを使ったらもっとヤマメがヒットしたかも知れないなどと、後で村瀬さんと話し合ったものである。

桂川中流の釣り場は、このように釣果にムラがあり、決して魚影が濃いとは言えないが、釣れれば型が良く、それ以上に雄大な本流のフライ・フィッシングが味わえる面白い釣り場なので、あまり釣果に拘らない方には、是非お勧めしたい。

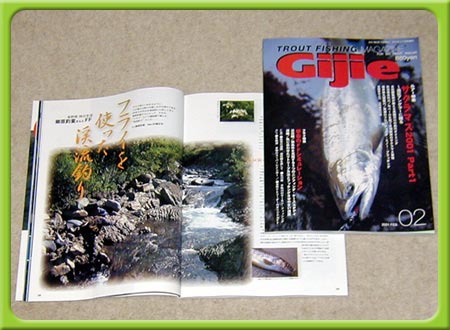

(‘03年3月、雑誌「Gijie」)

|

![]()