![]()

|

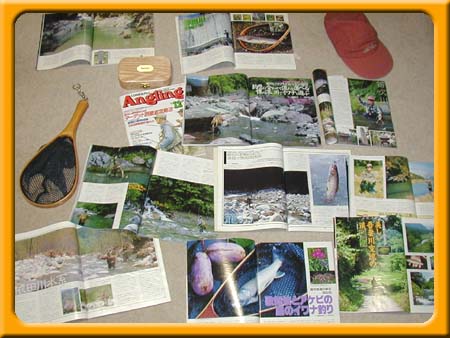

私が雑誌に書いた 記事を集めました。 釣り関係雑誌・新聞、一般雑誌・新聞等からの お申し込みは「取材申し込み」ページからお願いいたします。 |

● 雑誌掲載記事 ●

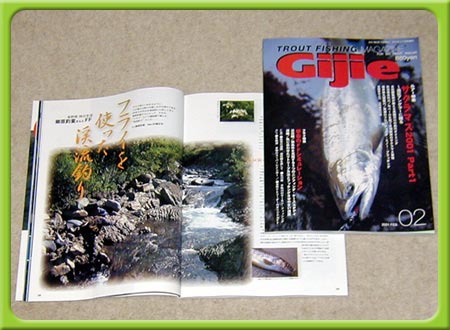

『Gijie』誌の2001年2月号に、

<フライを使った渓流釣り〜梓川支流のイワナ>が掲載された。

柳原釣童 釣り関係原稿掲載履歴(雑誌・単行本)

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「雑誌掲載記事」目次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「佐渡の渓流」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「塩川支流・釜瀬川」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「小国川・薬師川〜梅雨の終わりに」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「輝ける本谷川〜木漏れ日のせせらぎからの出会い」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「奥武蔵の春〜のどかな里川<名栗川>のヤマメ」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「抜井川〜魅力つきない佐久の小渓」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「幅広のアマゴと出会った白い玉石の渓(万古川)」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「タキタロウの里の川〜エメラルド・グリーンの流れから・・・・」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「飯田・黒川のアマゴ〜同ポイントに挑戦しての24cm」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「日中にライズした尺アマゴ〜根羽川」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「野呂川感傷釣行記〜我がリバー・オブ・ドリームス」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「北緯35°20′/東経137°45′の天竜川の支流(和合川)」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「歌舞伎とアケビの里のイワナ釣り(青木川)」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「人と自然が共生する、美しい吾妻川支流の渓(温川)」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「伝説に彩られた笛吹川の渓流釣り(琴川・鼓川)」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「野生の若駒のように奔放で無垢な渓流〜高瀬川支流・籠川」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「陽春の狩野川水系〜大沢川・大野川」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「千曲川支流・依田川水系〜武石川」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「南アルプス・フライ・フィッシング紀行〜遠山川」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「エルクヘアー・カディスに舞うイワナ〜天竜川水系・三峰川」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「白馬の大雪渓から生まれた渓〜姫川水系・松川」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「二つの顔を持つ渓〜利根川水系・薄根川」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「復活した往年の名釣り場〜狩野川水系・柿木川」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「フライを使った渓流釣り〜梓川支流・奈川のイワナ」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「もうひとつの千曲川、もうひとつのフライ・フィッシング」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「思川水系・大芦川(復刻)」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「桂川中流のフライ・フィッシング」(復刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

雑誌掲載記事の復刻について 私が過去に釣り雑誌や本等に発表した文章の中から、情報として価値があると思われる記事を選んでホームページ上に復刻したいと思う。雑誌の紙数の都合で省略した文章はオリジナルの文章に戻し、編集の方針で河川名を伏せたものについては河川名を明記した。また、各釣り場の状況に関して、記事発表後大きな変動があったものについては、私の知り得る範囲で最新の情報を追記したい。 |

| 万古川 | ||

|

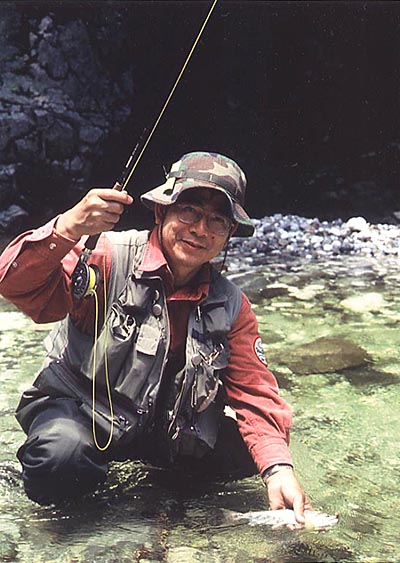

幅広アマゴと出会った白い玉石の渓 文/柳原釣童 写真/村瀬正弘 長い間憧れていた相手に、望みが叶ってようやく会うことができたが、いざ会ってみると、自分の思い描いていたイメージと大きく違っていたということが、ままあるものだ。 |

||

|

||

村瀬さんと私がこの渓を尋ねたのは、昨年(1993年)六月の下旬だった。早朝は冷え込んだが、陽が昇るに連れて気温がぐんぐん上がり、日中は30℃を超す真夏の暑さになった。水温も午前九時には早くも18℃に達していた。 |

||

|

||

岩陰に身を潜め、複雑に屈折した流れの中に忍者のように紛れ込んだアマゴを、積極的に誘い出し、おびき寄せ、ライズさせる、アグレッシブなフライ・フィッシングを展開しなければならない。カゲロウがいなくても、アマゴは日中に飛び回るヒメバチや、アオバアリガタハネカクシ、羽蟻などのテレストリアルや、ガガンボなどを捕食しているに違いない。日中の警戒心の強いアマゴは白や黄色や赤などの派手な色のフライには目もくれない。日中に使用するフライは、ブルー・ダンを中心に、黒や、ダーク・ブラウンが主体となる。ちなみに、この日ヒットしたフライはクイル・ゴードン#14、フライング・ブラック・アント#16、ロイヤル・コーチマン・パラシュート#14などだった。ロイヤル・コーチマンのような派手なフライが有効なのは、このフライが、大型の羽蟻や、ハネカクシ類に似ているからだろう。 |

||

|

||

炎天下のフライ・フィッシング・ストラテジー(戦略)として、今述べたフライの選択の他に、ポイントの選定がある。自分の知る限りのポイントの知識を総動員して、できるだけ数多くのポイントにフライを投げて見る。そうして、ライズしたポイントがあれば、その後はそのポイントだけに的を絞って攻撃するのである。この日は、浅い淵や、深瀬の流心のやや淵尻に近いポイントでライズがあったので、このポイントに的を絞って重点的に攻めた。ヒットしたアマゴの数はそれほど多くはなかったが、型の良さは抜群で、26〜27cmの幅広の良型が揃った。 |

||

|

||

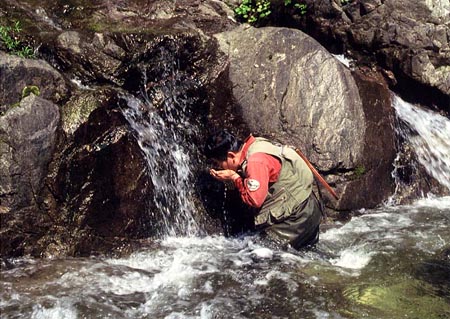

この渓の両岸は切り立った断崖となっており、断崖からは幾本もの滝が落下していた。川底に敷きつめられた純白の玉石は非常に珍しく、真珠のように美しかった。想像していた渓相とは違ってはいたが、これらはこの渓に独特の美観と風格を与えていた。 ('94年7月、「月刊アングリング」) |