![]() 7/15 最新フィッシング・レポート(20)追加!

7/15 最新フィッシング・レポート(20)追加!

|

最新フィッシング・レポート(20) 初めての朝日川と仲間川 |

||||||

| 最新フィッシング・レポート(20) 初めての朝日川と仲間川 (1)桂川支流・朝日川 6月中旬秋田への釣行を計画していたが、ある事情で長時間家を空けることができなくなり秋田行きを中止した。とは言え終日家に居なければならないこともないので、この間日帰りで何度か釣りに出掛けた。この機会に、近場で釣り残している釣り場を訪ねて見ることにしたのである。 手始めに、都留の桂川支流・朝日川に出かけた。ここは、「朝日建設事件」(‘03年10月、都留市朝日曽雌の朝日川キャンプ場の駐車場で、男性3人の遺体が土中から発見された)で全国を震撼させたところである。当時のテレビの報道を見ていると、上空から事件現場の朝日川キャンプ場を撮った画面が映し出されていたが、陰惨な事件とはまったく無縁の、きれいで長閑な朝日川の流れが、木の間越しに見え隠れしていたのが印象に残った。この画面を見ていて、都留市近辺の鹿留川、菅野川、柄杓流川などには何回も釣りに行ったことがあるが、朝日川にはまだ1回も行ったことがないことに気がつき、その渓相の良さに惹かれて、事件のほとぼりが冷めたら釣りに行ってみようと、いささか不謹慎なことを考えた。 6月15日、朝9時半頃家を出た。秋山川沿いの道を都留市方面に向かって走り、新雛鶴トンネルを抜けると右手にリニア実験線の車両基地が見えた。道の左側に朝日川上流の大旅川(おおだみがわ)が流れている。川沿いに下っていくと川は二股に分かれたが、左岸の支流が入山沢である。2万5千分の1地図で見ると、この支流の名前は大旅沢となっているが、入漁券を買った店では入山沢と呼んでおり、釣り場紹介の本などにも入山沢と載っているので、入山沢と呼ぶことにする。券売所では、入山沢の方が水量もあり、奥が深くて本命の釣り場であること、最近雨が降って釣況が好転した筈だということなどを話してくれた。

合流点から500mほど入山沢沿いの林道を上って行くと、道路脇に格好の駐車スペースを見つけた。辺りを見回すと、沢の少し上手に小さな橋があり、橋の上から上流を眺めると、両岸が護岸された川幅10mほどの河原に、大小の岩がごろごろと転がっていて、まるで干上がった川底を見るようだった。川の水は少なかったが、所々水深のあるポイントが見えた。時計を見ると昼近かったので、とりあえず持参のおにぎりで昼食を済ませ、手早く釣り支度をした。天気は快晴で、非常に暑かった。 釣り始めると、あまりに貧弱な渓相なので餌釣り師から見放されているのか意外に魚影が濃く、クイル・ゴードン#16をキャストすると、小型ではあったが二、三投目でヤマメがヒットした。朝日川のヤマメ第1号ということで、早速デジカメで写真を撮った。その後も連続してヤマメがヒットしたが、僅かな距離を歩いただけで取水堰堤に突き当たってしまった。

堰堤の上は渓相が改まった。水量が増え、両岸にはネコヤナギなどの潅木が密生し、伸びた枝が遠慮なく水面に張り出していた。私は、水面を覆う木々のトンネルの下を、体をかがめて川通しに遡行することを強いられた。まだ蜘蛛の巣は気になるほどではなかったが、それにしても釣り難いことこの上ない。 障害物が多い分だけ、魚影は濃かったが、合わせ損なうことも多かった。途中大きな堰堤があり、堰堤の20mほど下流にこの辺り最大の深い淵があった。淵の下流で良型のヤマメが2尾ヒットした。私は淵の流れ込み脇が絶好のポイントになっているのを見て取った。淵を取り囲むように、大きな樹木が生い茂って陽射しを遮り、辺りは薄暗かった。私は、淵の流れ込みの横に回り込んで、慎重に落ち込み脇の巻き込みにクイル・チョードー#16をキャストした。フライが着水すると同時に、大型のヤマメがライズした。私は、すかさず合わせたが、頭上の枝が気になって強く合わせることができなかった。掛かったヤマメは水中で尺近い体をくねらせていたが、そのうち呆気なく鉤が外れてしまった。合わせが弱かったのだろう。それにしても良い写真が撮れたであろうに、残念だった。 大堰堤の上も相変わらずの渓相で、遡行するに連れてもっとブッシュが酷くなり、流れが林道に近づいたところで、小型のイワナがヒットした。この辺りからイワナが混じるらしい。ブッシュがいっそう酷くなったと感じながらカーブを曲がると、急に視界が開けた。川幅が広がり、所々岩を積み上げて流れを堰き止めてあったり、丸太を何本か結わえた橋があったりしてきれいに整備されているので、そこがキャンプ場だと気が付いた。人っ子一人見えず辺りは静まり返り、聞こえるのは水の音と、鳥の声だけだった。 時間は6時に近く、周囲は薄暗くなっていた。私は、キャンプ場の中を遡って行った。石積みの堰を二つほど越すと、すばやいライズがあり、合わせると20cmのヤマメが釣れた。なおも釣り上っていくと、今度は8寸(24cm)のイワナが釣れた。この辺りからイワナの方が優勢になった。連続してヤマメ、イワナがヒットしたが、そのうちに辺りが暗くなってフライも見えなくなってしまったので納竿した。半日の釣りで、ヤマメ9尾、イワナ5尾の釣果だった。キャンプ場の入り口に通じる道を下っていったが、左手に雑草の生えた広場が見えた。これが事件現場の駐車場かと思うと、さすがに背筋が寒くなり、私は足を速めた。 半日の間、前かがみの無理な姿勢で過ごしたので、帰宅して3日ほど背中が痛かった。(2004.6.25) (2)鶴川支流・仲間川 昔の釣り雑誌の記事を見ると、山梨県の上野原町を流れている桂川支流・鶴川に仲間川という支流があり、ヤマメの釣り場であるという風に紹介されているが、最近の釣り場集にはこの川のことは書かれていない。 私は以前からこの川のことは気になっていたが、何しろ規模の小さな川だけに、この川だけを目的に釣りに出掛けようという気にはなれないでいた。たまたま、今回近郊の未釣行の河川を集中的に釣ってみるという目的ができたので、丁度良い機会と思い仲間川に出掛けたのである。

6月23日、私は10時ごろ家を出て仲間川に向かった。途中上野原の街中のコンビニで入漁券を購入した。仲間川沿いには、入漁券を扱っている店が無いからである。 鶴川の上流にはよく釣りに行くが、上野原経由で行く場合は、上野原の繁華街のはずれで甲州街道と分岐する県道18号線(上野原丹波山線)を通るが、仲間川へ行くにはその少し先で国道と分岐する県道30号線に入るのである。県道30号線は坂道を下ってすぐに鶴川を渡り、その後は仲間川沿いを一直線に進むので、非常に分かり易い。 前々日の21日に台風6号が日本海を通過し、関東一円にかなりの雨を降らせて行った。私は、この雨で中小の河川は増水して調子がいいだろうと思い、仲間川に出掛けたのである。 桑久保というところで、道路は四方津方面と、棚頭方面の二手に分かれるが、棚頭方面に進んだ。道路は又すぐに、鳥沢方面の道と分岐する。私は、鳥沢に向かう坂道を下って行った。そろそろ川に近づきたかったからである。 道を下ったところの河原は開けていて、家族連れで水遊びができるようになっていた。車が何台も置けるスペースがあり、私はそこに車を留め、昼食を済ませた。他に車は1台も無く、もちろん誰もいなかった。 釣りの支度をして、試しに、目の前の石で流れを堰き止めた浅いプールにフライを投げてみた。すぐさまライズがあり、10cmに満たない小ヤマメがヒットした。私は、こんなところにヤマメがいるのかと驚いた。進むに連れて渓相が良くなり、鳥沢方面への道路にかけられた橋のすぐ上流のカーブで、20cmほどのヤマメがヒットした。川幅が5mほどに狭まり、水量は少ないが、所々にあるカーブの深みや、落ち込みの肩、水深のある流心などで次々に良型のヤマメがヒットした。私は、こんな釣り易い穏やかな渓で、これほどヤマメが釣れるとは全く予想もしなかったことなので、夢を見ているような気持ちだった。 遡るに連れて谷は狭まり落差も大きくなった。やがて両岸が切り立った崖となって取り付く島も無いような険谷となり、大きな岩が前進を阻んだ。先ほどとは、また何という変わり様だろう! 前方左岸に鉄パイプを組んだ足場が見えた。私は、崩れた崖の改修工事でもしているのかと思ったが、どうやら違うらしい。近づいてみると、工事の足場ではなく、旅館か、休憩所から川に降りる鉄の階段が、鉄パイプに取り付けてあった。前方には滝と大淵があり、完全な通らずとなっている。そろそろ道路に上がりたいと思っていたところだったので、登れるのかと思い階段に近づいてみると、ベニヤ板に張り紙がしてあり、「私有地に付き立ち入り禁止 釣り・キャンプ ××屋」と書かれていた。私は、ここの経営者の吝嗇さと、底意地の悪さ感じて辟易した。それにしても、行政はよくこんな身勝手な河川の占有を許可しているものだと、腹が立った。 私はここで引き返すか、それともこの通らずを高巻くかの選択を迫られた。私は滝の上を見たいという誘惑に抗することができなかった。私は意を決して右岸の踏み跡を辿り、潅木に掴まったりしながら斜面を登っていった。酷く急な登りで息が切れ、坂の途中の木に掴まって何度も休んだ。額からは汗が噴き出し、流れる汗が眼に入って酷く滲みた。 40分ほど悪戦苦闘して、やっと山道に出ることができた。帰宅して地図で調べると、この山道は近くの扇山(1138m)への登山道らしい。登山道は、仲間川の上流・棚頭の方へ、川の流れとは反対に下っている。私は山道を下りながら渓に降りる道を見つけ、再度入渓した。滝からはかなり離れていたが、下流の滝の方を見るとブッシュが酷くとても釣りにならないように見えた。入渓した辺りは、左岸の自動車道から近いらしく、川岸には釣り人の踏み跡が幾筋も見えた。 大きな落ち込みが連続し渓相は良かったが、釣り人がよく入るらしく魚信は遠かった。通らずまでの間にヤマメが8尾釣れていたので、何とか二桁釣りたいものだと思った。二度ほど、落ち込みの肩から良型がライズしたが、ナーバスなライズで合わせられなかった。500mほど遡ってみたが、結局1尾もヒットしなかった。あれほど苦労して高巻きしたのに、全く報われずに終わってしまったことになる。後で思うと、通らずで引き返すのが正解だったかも知れない。 車に戻り時計を見ると、まだ5時を回ったばかりである。日没にはまだ間があり、どこか適当な場所を見つけてイブニング・ライズを狙いたいものだと思った。私は来た道を引き返しながら、所々で車を止めて釣り場を探した。和見川の合流点からさらに下って、大曽根辺りまで下ってみたが、完全なザラ瀬状態に見えたので、再度和見川の合流点の上流まで引き返したが、適当な入渓場所が見つからず、時間も6時を過ぎて残り少なくなったので、崖から飛び降りるようにして強引に入渓した。 川幅は3mほどと狭く、両岸には芦が密生し、折からの増水で流れは川幅いっぱいに膨れ上がり、川通しの遡行はかなりきつかった。遡るに連れて川幅が広がり、流れもいくらか落ち着いてきて、そこここにポイントが現れた。私は、#14のエルクヘアー・カディスをここぞと思うポイントに投げてみた。バシャッと派手な水音を立てて、落ち込みの肩からヤマメがライズした。合わせると、フライを口いっぱいに頬張った22cmのヤマメが釣れた。

辺りがだんだん暗くなり、巻き込みや、流れのへち(縁)といった緩い流れからも、次々とヤマメがヒットした。流れがカーブしている大きな淵から、この日最大24cmが釣れたところで納竿することにした。イブニングのゴールデン・タイムだけで、7尾の良型ヤマメを手にすることができた。(2004.7.1) |

|

最新フィッシング・レポート(19) 桂川で尺ヤマメをゲット |

|||

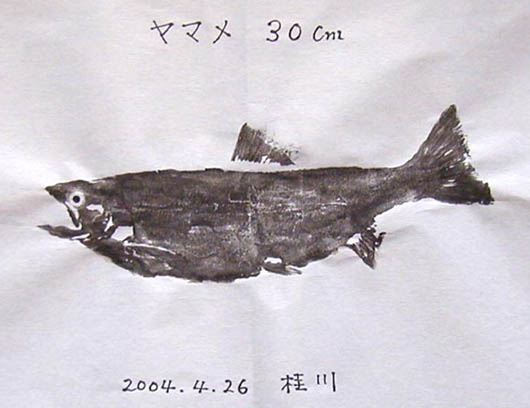

| 最新フィッシング・レポート(19) 桂川で尺ヤマメをゲット 4月の初め、釣友のKドクターと桂川中流の鳥沢付近に釣りに行ったとき、最近、富士急沿線の桂川のゴミが少なくなって大分きれいになったという話を聞いた。私はフライ・フィッシングを始めた頃、都留、三ツ峠、暮地(現在の寿)、富士吉田など、富士急沿線の桂川によく通ったものだったが、どこを歩いても河原や川底に紙屑、空き缶、ビニール袋、野菜屑などが目に付き気分が良くなかった。ある日、桂川と柄杓流川が合流する辺りの、土手の斜面一面に投棄された堆い(うずたかい)ゴミの山を見てすっかり嫌気が差し、富士急沿線の桂川に通うのを止めてしまった。3年前の7月、都留の川茂堰堤上流に、ウエット・フライの練習に行ったことが一度あるが、これを除いて、ここ30年近く(正確には29年)、私は富士急沿線の桂川で釣りをしたことは無いのである。 私は過去に二度、都留市付近で地元の若い女性に親切に道案内をして貰ったことがある。一度は三十数年前、友人と二人で道に迷って、通りがかった若い女性に谷村町駅に行く道を尋ねたとき、その女性はわざわざ一緒に5分ほど歩いて、我々を駅まで連れて行ってくれたのである。二度目は3年前、川茂堰堤に降りる道が分からなくなって、近くで話をしていた若い男女に道を尋ねたとき、若い女性が車で先導して堰堤下流の橋を渡って堰堤左岸の駐車スペースまで私を案内してくれたのである。(余談であるが、この若い女性はある女優さんに似た、非常に美人であったことを付け加えたい)。私は、地元の人のこの比類ない親切さと、河原に不法投棄されたゴミから感じられる公徳心の薄さの、この落差の大きさがどうにも理解できないでいたが、今回釣行してみて、河原のゴミが改善傾向にあるのは喜ばしい限りである。 4月26日、翌27日に予定していたフィールド・レッスンが雨の予報で流れたので、空けて置いた26日に、久しぶりに富士急沿線の桂川の様子を見に出かけた。どの位きれいになったか自分の目で確かめたかったからである。 中央自動車道の都留ICを出て国道139号線を富士吉田方面へ向かった。途中コンビニで入漁件を購入し、三ツ峠駅近くで左折して桂川に向かった。桂川に掛かる橋を渡っていると、右手の河原にルアーの釣り師が見えたので、橋を渡ってまた左折して下流へ車を走らせた。しばらく走ると左手の川べりに駐車スペースがあり車を止めた。車を降りて辺りを見ると、対岸(左岸)に真新しい公園があり、駐車場から公園に渡る歩行者専用の新しいアーチ橋が見えた。吊り橋を挟んで上下流に良い淵が見えたので、早速釣り支度をして、右岸の護岸の、コの字型の鉄筋が5〜6段埋め込まれた梯子を降りて釣り始めた。

時間は、午前11時を回っていた。この日は朝から快晴であったが、時折吹いてくる富士山颪の強風が肌に冷たく感じられた。桂川は、ほぼ全線に渡って護岸が施され、まるでU字溝の中で釣りをしているようで、味気無いことこの上ない。Kドクターの話の通り、河原や川底のゴミは昔に比べて格段に減って気持ちが良かった。湧き水主体の桂川の水は、昔と同様澄み切っていた。こんな時間に、桂川でスレたヤマメの型を見ようとするのが間違いだったようで、1時間ほどトライしたがたった1度のライズも無く、一旦釣りを切り上げ、車に戻って昼食を摂った。 昼食後、以前大きな堰堤の左岸で釣りをしたことを思い出して、30年前の古い記憶を辿りながらその場所を探した。暮地駅(いつの間にか寿駅という名前に変わっていた)近くだったと思いいろいろ探し回って、やっとそれらしい堰堤を見つけたが、金網が張り巡らされて近づけなかった。堰堤の100mほど下流、高速道路の下に空き地があり、車が2台ほど止まっていたが、そこから50mほど下って入渓してみた。この辺りは、釣り人以外近づかないような辺鄙な場所で人目が届かないのか、辺り一帯以前と変わらずゴミだらけだった。上流の堰堤で大半が取水されており流れる水は少なかったが、渓相としては良さそうだったので入渓してみた。1回だけナーバスな当たりがあったがヒットしなかった。 また、高速道路に沿った狭い道を下ってしばらく走ると、いつの間にか川幅が広がり、格段に水量が増えていた。しばらく遡行できそうな場所を見つけて竿を出してみた。クイル・チョードー#16に、小型のヤマメが2尾ヒットした。100mも進まないうちに通らずになったので引き返し、今度は上流に向かって車を走らせた。午後4時を回ったので、そろそろイブニングのゴールデン・タイムを過ごす釣り場を見つけたいと思った。 高速道路の下で道が右にヘアピン・カーブしているところがあり、カーブの途中で道幅が広がっていたので車を止めた。道路の左手は、川に向かって下っている緩やかな斜面で、よく耕された畑になっていた。斜面を下りきった先に小高い山があり、ぐるりと畑を取り巻いているのが見えた。川はこちらからは見えなかったが、山裾に沿うように弧を描いて流れているに違いなかった。私は、畑の間を辿って下って行った。 畑を過ぎると河原に降りられるように小さなアルミ製の梯子が立て掛けてあった。河原に立って下流を見ると堰堤が見えたが、その先は見えなかった。上流を見ると、これまで見てきた桂川とは全く違った、落差のある自然のままのダイナミックな渓流が姿を見せていた。大岩の間を縫って早瀬と落ち込みが連続し、ところどころに大小の淵が形成されていた。 私は30年前、高速道路上からこの辺りを眺めていて、いい渓相だなと感心したことがあるのをふっと思い出した。この場所を見つける前に桂川に通うのを止めしまったので、このポイントに実際に入るのは初めてだった。朽ちた倒木や大きな転石が行く手を阻んだが、この歩き難さが却って渓流らしく好ましく感じられた。時々立ち止まってこれはと思われるポイントで竿を出してみたが当たりは無かった。 遡行していくと、流れは右にカーブしていて、曲がり角が難所となっていた。流れが狭まり、すべての流れがそこに集中するため想像以上に水圧が掛かり、渡渉するのに危険すら感じたが、そこを通過すると穏やかな美しい瀬が広がっていた。右岸は急峻な山裾が立ち上がり、左岸は崖の斜面で、両岸とも鬱蒼と木々が生い茂っていた。私は、桂川の太古の姿を見たような気がした。日が翳って薄暗くなったせいかゴミもあまり目立たず、ゾクゾクするような好渓で、まるで桃源郷のように感じられた。 陽が落ちて、辺りはすっかり静まりかえっていた。川幅は20〜30mと広く、私は瀬をあちこち横切りながら好ポイントを狙ってクイル・チョードー#16を投げてみた。頻繁にライズがあったが、小型が多くなかなか鉤掛りしない。低水温のせいで活性が低いのだろう。途中、左岸の崖に付いている踏み跡を何本か見つけて、帰りの脱出路を確保した。なおも遡って行くと流れはまた右にカーブした。カーブの流れ込み付近で中型のヤマメがライズし、手にガツンと衝撃があったが鉤掛りしなかった。鉤先を確かめたが、鈍ってはいなかったので、掛かりどころが悪かったのだろう。 平瀬が終わり、落差のある荒瀬になった。流れのあちこちに大小の岩が頭を出し、落ち込みと、深瀬が連続していた。岸よりの深瀬の流心から、大型のヤマメがライズしたが、合わせが強過ぎて合わせ切れしてしまった。先ほど鉤掛りしなかったので、つい無意識に合わせが強くなってしまったのだろう。その後20cmクラスのヤマメが幾つかヒットしたので、型が見られたことに満足してそろそろ納竿しようかと思っていると、白いトビケラが水面上を翔び交い始めた。目の前で、深瀬の瀬尻から派手なライズが見えた。私はフライをエルクヘアー・カディス#14に付け替えた。ライズのあった場所にキャストしたがライズはなく、私は少しずつ上流に移動しながらキャストを繰り返した。 辺りはすっかり暗くなって、水面を流れるカディスの白さだけが見えていた。3、4投目に、ボコッという大きな音がして、水面に水しぶきが上がった。すかさず合わせると大型の魚がヒットし、バタバタ抵抗するのを構わずネットで掬い上げた。辺りは相当暗くなっており、デジカメでは上手く写真が撮れそうもなかったのでキープして持ち帰り、8年振りに魚拓を取ることにした。帰ってサイズを計ると30cmジャストのヤマメのメスだった。

今回釣行してみて感じたことは、以前と違って『川をきれいにしましょう』とか、『ゴミを捨てるのはやめましょう』といった看板が目に付き、それなりに河原のゴミに関して改善傾向が見られたが、場所によっては未だかなり酷いところもあり、なお一層富士急沿線の行政と住民に河川の浄化に努力されることを望みたい。私は、その土地の自然は、その土地の人々の財産であるばかりでなく、その土地に将来住むであろう人々の財産であり、引いては、日本の、或いは世界中の人々の財産だと思っている。(2004.5.1) |

|

最新フィッシング・レポート(18) 女性アングラーのSさん、初めてのF.F.でヤマメをゲット! |

||

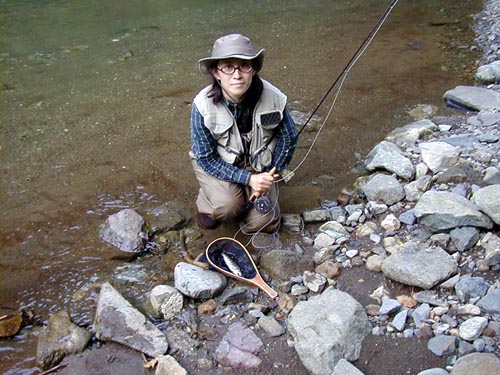

| 最新フィッシング・レポート(18) 女性アングラーのSさん、初めてのF.F.でヤマメをゲット! Sさんは、釣童教室2人目の女性アングラーである。昨年の6月にレッスンの申し込みがあり、6月末、我々は秋川の下流に1回目のキャスティング・レッスンに出かけた。途中、Sさんがフライ・フィッシングを始めたいと思った動機を話してくれた。ずいぶん前に見た映画「リバー・ランズ・スルー・イット」の中で、主人公たちが仕事の気晴らしにフライ・フィッシングに行こうかと誘いあうのを見て、いいなあと思ったのがフライ・フィッシングを始めたいと思ったきっかけだということだった。それ以来、ずっとフライ・フィッシングを習いたいと思っていたが、身近にフライをやっている友達もおらず、習う機会が無いまま時間が経ってしまい、最近になって、漸く私のホームページが目に止まったので申し込んだということだった。私は彼女の動機を聞いて、とても男性的な感性だなと頼もしい感じがした。聞けば、まだ若いが、きちんと資格を取ってバリバリ働いているキャリアウーマンだということだが、さもありなんと納得した。 「リバー・ランズ・スルー・イット」は、このホームページをご覧になるような方なら、どなたもご存知だと思うが、1992年にアメリカで製作され、翌1993年9月に日本でも公開された、フライ・フィッシングをテーマにした珍しい映画である。モンタナのスケールの大きな大自然を舞台にした、フライ・フィッシング好きの牧師を父に持つ、同じくフライ・フィッシングの好きな二人の兄弟の物語である。モンタナのビッグ・ブラックフット・リバーの美しい流れと、そこで繰り広げられる豪快なフライ・フィッシング・シーンが、我々フライ・フィッシャーの心を熱くさせた。シカゴ大学の教授を務めたノーマン・マクリーンの自伝的小説(邦題は「マクリーンの川」)が原作で、無頼な、しかし天才的なフライ・フィッシャーである弟(ブラッド・ピットが好演)への限りない愛惜の念が、切々と伝わってくる。日本で封切られて1ヶ月ほど過ぎた10月初め、私はこの映画を新宿で見た。よくぞこのような映画を作ってくれたと、私は監督のロバート・レッドフォードに感謝したものである。 1回目のキャスティング・レッスンで、私はSさんにセンスの良さとガッツを感じた。この二つは、釣り人には必須の資質である。初めてということで、私はタックルの選び方から彼女にアドバイスしたのだが、幸いこのタックルがぴったり彼女にマッチしたようだ。3時間ほど練習したが、彼女はキャスティングの感じをかなり掴んだようだった。 7月の末に、2回目のレッスンをしたが、近くの公園で早朝練習を続けていたようで、進歩が早かった。時期尚早という気がしないでもなかったが、渓流釣りのシーズンも終盤に差し掛かっていたので、3回目は、どこかフィールドへ出て、実際の渓流でキャスティングをしてみようということにした。実際の渓流とはどんなものかを、是非体験して欲しいと思ったからである。とは言っても、いきなり自然の渓流に出ても渡渉もままならないと思い、比較的安全な管理釣り場へ行くことにした。私は、流れを堰で細かく仕切ったりしない、できるだけ自然に近い形態の釣り場として、神奈川県中津川上流の札掛にある、丹沢ホーム渓流釣り場を選んだ。 8月下旬、我々は丹沢ホーム渓流釣り場を訪ねた。実は、ここは三十数年前、私が始めてフライ・フィッシングでニジマスを釣った、思い出深い釣り場である。当時、フライ・フィッシング(テンカラ釣りを含む)専用の釣り場(或いは専用区間のある釣り場)は、養沢毛鉤釣り場と、ここだけだったと記憶しているが、当時としては非常に数少ない貴重な釣り場だった。ここは、都心から遠く、また殆ど宣伝していなかったこともあって、フライ・フィッシングに訪れる客は日に数組もなかった。私が、再度ここを訪ねたとき、密漁の被害が多く、監視の目も行き届かないので、フライ・フィッシング専用区間は閉めてしまったと言われて、フライ・フィッシングはできなかった。近年、フライ・フィッシャーの増加とともに、フライ・フィッシング専用区間が復活したらしいが、それが何時ごろのことなのか私は知らない。 午前10時過ぎに釣り場に着いた。ここに来たのは三十数年ぶりだったが、渓相は昔と殆ど変わっていない感じだった。我々は、なるべく人が歩いていないところで釣りたいと思い、札掛橋から、右岸の川岸の小道を辿って釣り場の最下流付近に入渓した。Sさんは、初めて渓流に足を踏み入れたので、歩き方がおぼつかなく、時々流れに足を取られそうになった。今回は、渓流でのキャスティングを体験するのが主眼であり、このような、“準渓流”とも言うべき、自然の流れを生かした釣り場では魚も野生化しているので、実際に魚を釣るのは難しいだろうと思ったが、ただ、魚がフライにライズする場面は、何としてでもSさんに見せたかった。 流れを遡行しながら、キャスティングを開始した。管理釣り場とは言え、岸からは立ち木の枝が伸びて障害物となっており、すぐにフライが枝に引っ掛かった。Sさんは、枝を避けるにはサイド・キャストが必要なことを、早速実感することになったのである。秋川下流のような広い流れでのキャスティングとは違い、ピンポイントを狙う渓流のキャスティングは、Sさんが考えていた以上に難しかったようで、なかなか狙ったところにフライが行かなかった。 しばらく遡って行くと、大きな淵があった。私は、フライをエルクヘアー・カディス#14に替えるようにSさんに言った。このような大場所では、淵の流心を流せばよいので、キャスティングは比較的楽な筈である。私は彼女に、淵の中央付近の流心にキャストするようにアドバイスした。フライが狙ったところに落ちた。すぐにヤマメと思われるライズがあったが、初めてのライズだったので、Sさんの腕は緊張で硬直し、合わせることができなかった。 食事の後、札掛橋から上流を釣った。時折ヤマメや、ニジマスのライズがあったが、波うったり、縒れたり、日差しを乱反射する流れの中で、スレた魚の素早いライズを見つけるのはベテランでも難しいが、初めてフィールドで釣るSさんには手に負えなかったようだ。 川岸の木陰で休憩を取ったとき、Sさんは、 「もう少し、ゆっくり歩いていただけませんか?」と、私に言った。 私はいつも通り、河原や、川の中を歩いていたのだが、初めて渓流を歩く彼女には、石ころだらけの河原や、水中の遡行は酷くこたえたらしい。「すみません。気がつかなくて」。私は、相手の立場に立って考えていない自分に気づかされた。それからは、意識してゆっくり歩くことを心がけた。 一通り、渓流でのフィッシングの知識や技術、心得などを彼女に教えていたら、午後4時半になっていた。ここの閉場は午後5時なので、ラストチャンスに、昼前にヤマメを合わせ損なった、あの大淵を狙ってみることにして、下流に移動した。 大淵は静まりかえっていた。イブニング・ライズが始まるには、まだ少し間があったが、時間が迫っていたので、フィッシングを開始した。フライをクイル・チョードー#14に取り替え、先ほどと同じ流心にキャストした。今日一日練習を積んでいたので、彼女のキャストは正確だった。 1度目のライズは、合わせのタイミングが全く合わなかった。2度目にライズがあったとき、合わせがやや遅れ気味だったが、今度はきちんと鉤掛りした。Sさんは、絞り込まれたロッドを立ててやり取りしていたが、緊張していて表情が硬かった。釣れた魚を見ると、型の良いヤマメだった。私は、「おめでとう」と言いながら、早速デジカメを取り出して写真を撮った。

帰りの車中で、Sさんは、ようやくヤマメが釣れたという実感が湧いたようで、「酷く疲れたけど、ものすごく楽しかったです」と、素直に喜びを表現した。(2004/1/4) |

|

最新フィッシング・レポート(17) 奥日光・湯川のブルック・トラウト |

|||||||

| 最新フィッシング・レポート(17) 奥日光・湯川のブルック・トラウト 去る9月3日、私は久しぶりに奥日光の湯川を訪ねた。久しぶりと言うには、あまりにも間隔が空き過ぎているが、私が最後に湯川に行ったのが1981年だったから、実に22年ぶりということになる。それまでは、年に数回必ず出かけていたのだが、最後に出かけたとき、湯滝の飛沫のなかに石鹸の匂いを嗅いですっかり興醒めしてしまい、ぷっつりと通うのを止めてしまったのである。その後、湯元温泉に下水処理の設備が出来たり、湯の湖の底に溜まったヘドロを浚ったりして、湯川の水質がかなり改善されたという話を聞いていたが、あまり気乗りしないでいた。ところが、最近書き始めた短編小説の参考に、湯川周辺をもう一度歩いてみたくなって、取材を兼ねて釣行することにしたのである。 前夜発ちで釣行するときは、遅くとも午前1時には現地に着いて仮眠をとることにしているのだが、いろいろと片付けなければならないことがあって、9月3日の午前1時と言う中途半端な時間に八王子の自宅を出発した。国道16号を通って東北道に入るのは時間が掛かりすぎると思い、首都高速5号線から外環(東京外環自動車道)を経由して、川口JCTから東北道に入ろうと思った。外環を走るのは今回が初めてで、首都高速の北池袋を過ぎて、板橋JCTで関越道方面と東北道方面の標識があり、東北道方面に進んだら、外環道に入れずに首都高速中央環状線に入ってしまっていた。私は、普段首都高速を利用することが殆どないので、中央環状線の板橋JCTと江北JCTの間が開通していることを知らなかったのである。どこを走っているのか分からなくて不安だったが、走っているうちに自然に川口JCTを通過して東北道に入っていた。結果的に、外環道を通るより距離的に近かったようだ。 東北道の宇都宮ICから日光宇都宮道路を通って、中禅寺湖に出た。中禅寺湖畔を走っているとき、道路に跳び出してきた鹿と接触するというアクシデントがあったが、スピードを落としていたので幸い大事に到らず、私の車も無傷だった。以前はこんな話は聞いたことはなかったが、どうやら最近、鹿が異常に増えているようだ。 午前4時前に湯滝の駐車場についたが、いやに寂しい感じで、最近は昔と違って世の中が物騒になったことでもあり、ここは敬遠して湯の湖の駐車場に移動した。仮眠を取る間もなく、すぐに周りが明るくなってきたので、また湯滝の駐車場に戻り、釣りの支度をした。以前と違って駐車場の入り口に料金所ができて、有料(¥410)と書いてあったが、まだ管理人が来ていないので、料金は後で払うことにした。駐車場には、赤沼付近で熊が目撃されたので、注意するようにという看板が出ていた。 湯川の遊歩道の入り口付近を見ると、金網のフェンスがあって、フェンスの出入り口に、戦場河原の植物を、鹿の食害から守るためフェンスを張った旨のことが書いてあった。湯滝に向かう坂道脇の樹木の幹にも、鹿避けの金網が巻いてある。湯滝の休憩所の電気が消えており、以前に比べて寂れているのが気になった。 湯滝の下に降り、辺りはまだ薄暗かったが、釣りを開始した。流れには、以前と同じように薄い濁りが入っていたが、温泉の匂いは全くしなかった。時計を見ると、午前5時を少し廻っていた。湯滝直下の、浅い滝壷から流れ出す左岸の浅い瀬で、早速本日第1号のブルック・トラウトがヒットした。幅広の、頭部のやけに大きなブルックで、体長を測ると22cmあった。

その後、湯滝から30mほど下流のカーブの淵で、白泡の中から素早いライズがあり、合わせると22〜23cmのヤマメが釣れた。細長い白い魚体を掴むと、鱗がイワシのように剥がれたので、もしかしたらサクラマスか、ヒメマスの銀毛かも知れないと思った。その後、早瀬の障害物の陰などから、立て続けに、今度はパーマークのはっきりしたヤマメがヒットした。折から、漁協の監視員が入漁料の徴収に来たので訊いてみると、ヤマメの放流はしていないので、ホンマス(サクラマス)か、ヒメマスの稚魚が湯の湖から落ちて成長したものだろうということだった。私は、湯滝下の休憩所で朝飯が食べられるか彼に尋ねてみた。彼は首を傾げて、休憩所の経営者が代わってしまったので、昔のように食事ができるかどうか分からないと答えた。私は、朝食をこの食堂で摂るつもりで弁当を用意して来なかったので、いささかがっかりした。

湯川は普通の渓流と違い、昔からこの土地の釣り人が「ゴロチョウ」と呼んでいるトビケラが非常に多く、ブルックの主食になっている。私は以前から湯川ではエルクヘアー・カディス#14、#12を使って釣り下ることが多かったので、今回もそのようにしてみた。下るに連れてポイントらしいポイントから、面白いようにブルックやヤマメがヒットしたが、以前に比べヤマメの数が多かった。エルクヘアーの色は、あまり白っぽいのより、少し焦げ茶色がかった暗めの色の方が食いは良いようだ。ブルックの魚影は以前より濃かったが、以前アベレージが23〜24cmだったサイズが、今回は21〜22cmと一回り小さくなっていた。

大きな倒木が横たわっている河原があった。倒木に腰掛けて一息ついて時計を見ると、午前9時を回っていた。高速の途中のSAで、ペットボトル入りのお茶を買っていたのでそれを取り出して飲んだ。ひどく空腹を感じて、湯の湖の食堂まで朝飯を食べに行こうか、それも面倒だしどうしようか、などと考えていたら、フィッシング・ベストのポケットに非常用の「カロリーメイト」が入っているのを思い出した。それを取り出して食べたが、チョコレートや、フルーツの味付けで意外に美味く、少々パサついていたのでお茶と一緒に喉に流し込んだ。 小滝(児滝)に着くまでに、ヤマメが10尾前後とブルックが14〜5尾釣れた。私は、左岸に上り小滝を巻いて下流に下った。小滝の落ち込みには倒木が数本入っており、昔と変わらない景色だなと、懐かしさが込み上げてきた。

小滝下の滝壷の右岸は、皆が狙うとみえてブルックはかなりスレていたが、中央部の倒木が密集しているところは、あまり狙う人もいないだろうと思いフライを投げてみた。滝壷へ落下する水に呑まれて一瞬フライが見えなくなったが、手応えを感じて合わせると、ラインが猛烈に引き込まれロッドが大きく撓(しな)った。私は、魚に枯れ枝の中へ逃げ込まれないように、ロッドを握った右手を頭上高く上げて、魚の引きを堪(こら)えた。時間的には10秒も掛からなかったと思うが、やがて魚が浮いてきたので、強引に抜き上げネットで掬った。歯の鋭い、精悍な顔つきのブルック・トラウトで、体長を測ると28cmあった。今は、昔より型が一回り小さくなっていると思われるので、それを割引くと、以前だったら尺物だったかも知れないなどと考えた。

小滝下流の遊歩道の橋から小滝の写真を撮っていると、左岸の遊歩道から熊鈴の音が聞こえてきた。気をつけていると、熊避けの鈴を付けたハイカーがかなり多いが、以前なら考えられなかったことである。

小滝の下流には、4〜5組のフライ・フィッシャーがいたが、私はその釣り人達の邪魔をしないように、釣り人に出合う毎に遊歩道に出て、迂回しながら湯川を下って行った。遊歩道の周辺には、下草の熊笹の上にミズナラやカエデ、モミなどの森が広がり、私はこの風景がいつまでも存続することを願わずにいられなかった。遊歩道の木道は、きれいに整備され、途中で何組ものハイカーとすれ違ったり、追い越されたりした。私は、適当なポイントを見つけては、遊歩道から河原に降りてフライをキャストした。底石のある瀬の好ポイントでは、一箇所で、何尾ものブルックがヒットした。

小田代橋まで釣り下って、また釣りながら引き返した。流れに入っている適度な濁りに加えて、ブルックという魚の神経が太いのか、私が通り過ぎてそれほど時間が経たないのに、頻繁にライズした。小田代橋からの帰り道、私は河原に降りるのが面倒になって、遊歩道の上からフライを投げてみた。どこに投げても面白いようにヒットし、小滝から小田代橋を往復する間に、15尾近くブルックがヒットした。釣っているうちに、私は自分のフックの外し方や、リリースの仕方がぞんざいになっていることに気がつき、ハッとした。釣れ過ぎて、魚に対する敬意や思いやりを無くしている自分が恥ずかしくなって、その場で納竿した。 午後2時を回ったばかりで陽は高かったが、どこの釣り場にも立ち寄らずに帰宅した。(2003/10/5) |

|

最新フィッシング・レポート(16) 釜無川源流のイワナ |

|||||

| 最新フィッシング・レポート(16) 釜無川源流のイワナ 今年の夏は、オホーツク海高気圧が異常に強く、本当に夏らしい暑さを感じたのはほんの数日しか無かった。稲作は10年ぶりの凶作と言うことだが、こんなに寒く、日の照らない日が続けば、さもありなんと察せられる。私は梅雨に入ってすぐに、今年の夏の異常さに気がついた。私のように時間が自由になる人間でも、大雨で河川の増水が続いて釣りに行くチャンスがほとんど無かったからである。私の長い釣り人生の中でも、最低最悪の夏だと言っても良いだろう。 去る8月25日、私は4年ぶりに長野県の釜無川源流を訪ねた。ここ3〜4日、この夏には珍しく暑い日が続いていた。私は、先日の台風10号と、その一週間後の大雨による増水の後遺症を心配しながら、朝9時半過ぎに家を出た。最近、釣り場のコンディションが悪いせいで緊張感と意欲が低下して、家を出るのが遅くなる傾向がある。それにしても、長野県に釣りに行くには遅すぎる時間だったが、型が見られれば良い、と言う程度の気楽な気持で出かけた。 中央自動車道を走ったが、途中、事故の後始末の渋滞に引っかかったり、小淵沢ICで降りるべきところ、一つ手前の長坂ICで降りてしまったりと、いろいろトラブルが重なり、現地に着いたら12時半を回っていた。 私が釜無川を訪ねるのは、これで3度目であるが、前の2回とは様子が大分違っていた。

前に来たときは、ゲート手前の駐車スペースに車を置けたのだが、今回は駐車禁止になっており、おまけに許可証が無ければ入山もできないことになっていた。ゲートの前の看板に、台風15号(2001年9月)で土砂崩れがあり、その復旧工事のための措置だと書いてあった。ゲートには、年輩の、人の良さそうなガードマンが立っていて、「林道を下って道路脇に車を停めて下さい。河原を歩いて上へ行く分には構いません。それから崖を登って道路を歩いても誰も文句を言いません」と、言わずもがなのことを付け加えた。私は、その親切心が可笑しく、嬉しかった。 以前は、ゲートを越すと、たまに工事関係者の車が通るだけだったが、今回は工事の規模がよほど大きいのか、ひっきりなしにダンプカーと、コンクリート・ミキサー車が釜無川左岸の林道を行き来していた。車が通る度に、もうもうと土煙が上がり、広い河原の上を流れていた。これじゃ、とても道路を歩けたものではない。私は一瞬、釣り場を変えようか?と思ったが、時間も遅くなったことだし、そのまま釣りをすることにした。 私は、ゲートから500mほど引き返し、適当に駐車スペースを見つけて車を停めた。そこは、工事関係の車だけでなく、砂利採取場や、採石鉱山の車が頻繁に通るので、土埃が物凄かった。これじゃ、帰る頃には、車は雪を被ったように真っ白になるに違いないと思ったが、それも仕方が無いと諦めた。私は、車の窓を締め切って、手早く昼飯の弁当を食べた。車の土煙が収まる僅かな隙を見つけて、釣りの支度をしたが、車がひっきりなしに通るので、その度にドア―を開けたり閉めたりして、着替えさえもままならなかった。 河原に下りて釣りを始めたのは、午後1時を過ぎていた。釜無川の水量は、危惧していた通り多かったが、堰堤上の土砂が堆積した平場を数本に分流して流れていたので、遡行に支障は無かった。この辺りは魚影が少なく、普段ならパスしてしまうところだが、今日は、河原を歩かねばならず、ただ歩くだけではつまらないので、これはと思われるところにフライをキャストしてみた。右岸の岸辺から、立ち木の枝がポイントの上に張り出して障害になっていることが多く、一度あったライズも、木の枝が邪魔になって上手く合わせられなかった。結局、次の三段堰堤まで、ライズはたったこれ一度きりだった。三段堰堤を巻いて堰堤の上に出るため、堰堤の下から100mほど引き返し、崖を登って林道に出た。この辺りは、勾配が急で道路が舗装されており、トラックの砂塵に悩まされることも無く助かった。

三段堰堤左岸の道路際に、太陽電池パネルが固定してあり、その横に、この電力で作動する地震計が数台設置されていた。私は、この堰堤の上手に降りて再度釣りを開始した。通常、この堰堤辺りからが釣り場になるのだが、結局、最初に入渓してからここまで1時間半ほどかかったことになる。考えてみれば、ずいぶん遠回りしたものだ。 三段堰堤の上は河原が広がり、右岸は切り立った崖となっている。流れは、普段の倍ほどの水量があり、川幅が狭まると早い流れに足を取られそうになる。再入渓してすぐに、右岸の切り立った崖の下にある巻き込みの中から、大型のイワナが私のオリジナル・フライ“クイル・チョードー#14”にライズしたが、流れが速くて食い込みが浅く、僅かに鉤掛りした感触が手に残っただけでバレてしまった。 この辺りから徐々に渓相が良くなって、それと同時に魚影も濃くなってきた。しばらく遡ると、半ば土砂に埋まった堰堤があり、堰堤の下流の巻き込みで、24〜25cmの、中型のイワナがヒットした。気がつくと、まだ午後3時過ぎだと言うのに、太陽が左岸の山に隠れてしまい、渓は日陰になっていた。堰堤直下で、今度は、一回り小さいイワナが釣れた。 低い堰堤を越えると渓相はますます良くなり、日が傾いてイワナの動きが活発になった。水量が多い所為か、或いは入渓者が少ない所為か、以前より格段に魚影が濃いように感じられた。落ち込み、深瀬、巻き込みなどが連続し、立て続けにイワナがヒットした。見上げると、川を跨いで上空高く数本のケーブルが渡っていた。最初は、伐採した材木運搬用のケーブルかと思ったが、そうではないようだった。近づくと、河原には立ち入り禁止のロープが張り巡らされ、工事用車両が通る簡便な鉄骨の橋が設置されているのが見えた。右岸の切り立った崖の100mほど上方、ケーブルが渡された先に大規模な崩落の跡が見えた。このケーブルは、崩落防止工事用の機材を運び揚げるものらしい。 以前釜無川に来たときも、道路工事とか、崖崩れ防止の工事が行われていたが、私は、釜無川流域の急峻な地形や、もろい地質から見て、この工事に終わりは無いと感じた。はっきり言って、これ以上工事を続けても無駄な気がするのである。崖崩れや、土石流は、自然の為すがままに任せて、ただ登山道だけを確保した方が良いのではないだろうか。私は、ギリシャの“シジフォスの神話”のことを思った。 私は立ち入り禁止の区域を迂回して林道に上がり、立ち入り禁止区域を過ぎて、再び河原に降りた。この辺りは、以前と変わらぬ、美しい渓相を保っている。落差があり、河原や急流の中に大岩が点在する荒々しい様相を見せ、まさに釜無川の核心部と呼んでも良いだろう。水深があり、流れも急なので、遡行には難渋させられるが、所々にイワナの好ポイントが形成されていた。フライをエルクヘアー・カディス#14に替えた。大きな巻き込みから、25cmほどのイワナがヒットした。数えてみると、今日8尾目のイワナだった。夕闇が迫ってきた。まだ5時半を過ぎたところだったが納竿した。

川沿いの駐車スペースが撤去され、防塵マスクが必要と思われるほど林道の砂塵が酷いなど、現在、釜無川源流域の環境は最悪で、とても釣り場の体を成しているとは言い難いが、この大工事が一段落すれば、イワナの魚影はかなり濃いので、また、快適な釣行が楽しめるに違いない。(2003/8/28) |

|

最新フィッシング・レポート(15) 魚野川支流・登川のイワナ |

||||||

| 最新フィッシング・レポート(15) 魚野川支流・登川のイワナ 私は、子供時代を西日本で過ごし、高校時代から東京に住み、その後大学を卒業し社会人になってからも、ずっと東京に住んでいる。日本海側や、東北、北海道には住んだことがなく、雪国の生活や、雪山、雪代などといったことは殆ど知らなかった。学生時代に餌釣りで渓流釣りを始めて以来、フライ・フィッシングをやるようになってからも、私のフィールドは関東以西の太平洋側の河川が多く、夏期に東北や北海道の河川に釣りに出かけることはあっても、雪が積もっている渓流で釣りをしたことは一度も無い。 '96年の5月の連休に、私は滋賀県と兵庫県に釣りに行った。一日目は、滋賀県の愛知川上流の茶屋川で釣り、翌日高時川で釣るつもりで余呉湖畔の民宿に泊まった。その夜大雨が降り、翌朝、高時川の増水を心配しながら宿を出たのだが、菅並というところで道路は通行止めになっており、高時川の上流に通じる道路が土砂崩れで不通だという看板が立っ ていた。私は仕方なく、北国街道(国道365号線)を北上して、中河内から高時川沿いの 道を下って高時川の中流に出ようと試みた。中河内から2〜3km下った半明というところ で、また通行止めの看板が出ており、高時川での釣りは諦めざるを得なくなった。 私は、また引き返すのも癪だったので、北国街道を福井方面に向かった。栃の木峠を越 え、なおも車を走らせると日野川に出た。日野川は、増水し白濁していた。それでも、上 流に行くと何とかなるのではないかと甘く考え、広野ダムの左岸に流れ込んでいる日野川 支流の岩谷川沿いの道を登って行った。後で知ったことだが、この渓を詰めると、泉鏡花 の戯曲の舞台となった夜叉ケ池に出られるそうだが、このときはそんなことを考えている 余裕は無かった。 岩谷川は、前夜の大雨に雪代が加わって白く濁り、まるで洪水のように荒れ狂っていた。 激流が所々で溢れて道路を洗い、川を覗き込むのは愚か、近寄るのも恐ろしいような状態 だった。私は、この時生まれて始めて雪代と遭遇し、その恐ろしさを知ったのである。 翌日、私は兵庫県の円山川に移動し、支流の大屋川と、八木川に入渓した。大屋川と八 木川は、ともに氷ノ山付近を水源としている。大屋川の本流は、雪代で増水した流れが川 幅いっぱいに広がりとても釣りにならなかったが、支流の若杉川は雪代が終わったのか、 流れは穏やかに澄み切っていて、3〜4時間で中型のヤマメが8尾とイワナが2尾釣れた。 同様に、八木川支流の出合川でも、本流は雪代が残っていて駄目だったが、支流の左股は、 雪代が収まったばかりの様子で、借りてきた猫のようにおとなしい流れの中、ヤマメがぽ つりぽつりとライズしているのが見え、フライを投げるとすぐにヒットした。ここでも短 時間に6尾のヤマメが釣れ、円山川水系でヤマメ、イワナの型を見ることができたことに 大いに満足した。見上げると、氷ノ山は雪を被ってまだ真っ白だった。「氷ノ山」という名 前の由来がよく理解できた。 そのとき、私は、今まで全く知らなかった性格の川があるのを知って、驚きと、言い知 れぬ恐怖を感じた。西日本であっても、日本海側の雪国では、私は所詮異邦人に過ぎない ことが実感できたのである。雪代というのは、人間で譬えるなら、普段おとなしい人間が、 あるとき突然激情に駆られて荒れ狂い、激情の発作が治まれば、また元のおとなしい人間 に戻るような感じで、なんとも了解不可能な、得体の知れない感じがした。そのときの印 象は強烈で、今でもはっきりと覚えている。 その後、自分のフィールドを拡大したいという気持が強くなり、2000年の6月中旬、新 潟県の破間川や、福島県の叶津川に出かけて雪代に遭遇したり、2001年の6月初め、群馬 県の赤谷川でイワナを釣っていて、午後3時過ぎてから雪代が出て20cm以上も増水した ので、慌てて渓から脱出するといった経験をして、いくらか雪代に対する耐性ができたよ うな気がしている。 去る5月29日、私は魚野川支流の登川に出かけた。資料では、6月初旬には雪代が納ま ると書いてあり、もしかしたら雪代がまだ残っているかも知れないと考えたが、6月に入る と、予定が詰まっていたので5月末に出かけたのである。 サラリーマンを辞めてから、生活が不規則になりがちで、前日昼寝をしてしまったもの だから夜よく眠れず、3時間ほど寝ただけで朝5時ごろ起き出して八王子の家を出た。日の 出ICから圏央道を経由して、関越道の塩沢石打ICには9時過ぎに着いた。途中、コン ビニで入漁券と弁当、飲み物を買い、店員さんに登川への道を訊ねた。最近は、入漁券を 扱うコンビニが増えてきて、時間に関係なく入漁券が買えるのでとても助かる。 実は、私はいままで登川に来たことは無く、今回が初めてである。わざわざ関越トンネルを越えて遠出するのなら、もっと遠く、例えば、只見とか、山形の方まで行きたいと思 う気持が強く、塩沢や、六日町には目が向かなかったのである。最近は、できるだけ初見の釣り場を訪ねたいという気持が強くなり、近くても未だ訪ねたことの無い渓に目が向く ようになって来て、登川を覗いて見ようという気になったのである。

魚野川の合流から2本目の大きな橋の袂で、登川の流れを見た。案の定、登川は雪代が 収まっておらず、広い河原を、分流しながら滔々と流れていた。雪代が出ている割には水 色が良く、橋の上から流れを覗くと、水底がよく見えた。「ヤマメなら十分釣れる!」と私 は感じたが、すぐには入渓せず、川の様子を見るため上流に車を走らせた。 それにしても、なんと堰堤の多い川だろう!低い砂防堰堤が100m間隔で連続している。 私が見る限り、各堰堤には魚道が作られ、魚道には土砂などが溜まっておらず、きちんと 機能しているようだった。一之沢合流上流の蟹沢新田で、車で河原に出られる道を見つけ て下っていったが、四駆が1台止まっていたので引き返した。更に上流に進むと、清水の 集落の手前で川に降りていく道を見つけ、下って行くと橋が見えた。橋から見下ろすと、 この辺りは川幅が狭まり、圧縮された流れが巨岩の間を迸るように流れ下っていて、とて も竿を出せる状況ではない。 あちこち寄り道をしながら、とうとう清水の集落まで来てしまった。車を運転しながら、 今年はまだイワナを釣っていないことに気がついた。そう言えば、今年はシーズン初めから 近場の釣り場にばかり行っていて、イワナのいる渓流にはまだ行っていない。そう思うと、 急にイワナが釣りたくなってきた。 集落の先に、右に分岐する狭い道があった。坂道を下って行くと登川右岸の河原に出ら れたので、適当なスペースを見つけて駐車した。あちこち走り回って時間を食ってしまい、 時計を見るともう11時近かったので、少し早いが昼食にした。 碧く澄んだ空には雲一つ無く、遠くの山の頂に雪が残っているのが見えた。気温が上がっ て、汗ばむほどの陽気になった。手早く釣り支度をして、河原に下りた。そこは、堆積した 土砂が砂防堰堤を埋め尽くし、砂漠のように広がった石の河原だった。荒涼とした河原の 中を、登川は二本にも三本にも分流して流れていた。もし、登川が分流しないで流れてい たら、とても渡渉は無理だと思われるほど、水量が多かった。この辺りは三本に分流してい たが、取りあえず一番手前(右岸)の分流から釣り始めた。しばらく遡って行ったが、ただ 速いだけの流れで、ポイントらしいポイントは見当たらない。もしかしたら、雪代で増水し た時期だけに出現する、一時的な流れなのかも知れなかった。もう少し遡ると、分流は二 本に集約された。こちらの流れに比べて、左岸の流れ(本流)の方が、4対6の割合で水量 が多かった。私は、水温の低いこの時期のイワナは、どちらかというと、あまり強い流れ にはいないのではないかと考え、小さい方の分流を選んだ。

30分ほど過ぎたが、イワナの魚影は見えなかった。また30分ほど過ぎて、大きな岩の前 に、小さな巻き込みがあり、クイル・チョードー#14(私のオリジナル・フライ)を投げる と、岩陰からチラッと小型のイワナの影が見えた。何回かトライしてみたが、その後イワ ナは姿を見せなかった。渓相が、少しずつ好転し、はっきりとしたポイントが現われるよう になった。大きな淵を過ぎると、分流はまた二本に分岐し、分岐した片方は左岸の本流に吸 収されてしまい、右岸の分流の水量は、ますます少なくなってしまった。 こちらの分流の川底はどういう訳か、茶色がかっていた。底石も茶色っぽくて、明らかに、 本流の石の色とは異なっている。50mほど遡ると、川幅が広がって、浅い淵になっていると ころがあった。淵尻にフライをキャストすると、フライを追うイワナの影が見えたが、フラ イに追いつけずに引き返した。私は、イワナがフライを追いやすいように、先ほどより50cm ほど上流にフライをキャストした。今度は、がっぷりとフライを咥えるのが見えたので、合 わせると24cmほどの茶色っぽいイワナが釣れた。次に、淵の中央部を狙ってキャストする と、電光のような速いライズがあって、合わせると同じサイズのイワナがヒットした。この 後、落ち込みで小型のイワナがヒットし、珍しく、一つの淵で3尾のイワナが釣れた。この 時期のイワナは、条件の良い場所に集まっているようだ。水温を計ると、予想より高く9℃ あった。障害物の無い河原を流れる間に陽光を浴びて、水温が上昇しているのだろう。 それから、また暫くその分流を釣り上がってイワナを2尾追加したところで、睡眠不足 が祟ったのかすっかりスタミナが切れ、足が重くなってきたので、まだ陽は高かったが、 あまり無理をせず納竿した。

雪代が出ている中で、ドライ・フライでイワナの型を見ることができ、雪代の初心者と してはそれなりに満足したが、また機会があれば、雪代が収まった直後に是非来てみたい ものである。(2003/7/1) |

|

最新フィッシング・レポート(14) 受講者のYさん、めでたく卒業! |

||

| 最新フィッシング・レポート(14) 受講者のYさん、めでたく卒業! 現在、平均して月に1回の割でフィールド・レッスンを実施している。少ないようであるが、受講者の皆さんそれぞれが仕事を持っていて、週に1回しか休みが取れないという事情に加えて、当日のお天気次第という難しい条件があり、予定した日に予定通りレッスンが実施できるとは限らないのが実情である。また、申し込みが重複したときに天気が悪かったりすると、スケジュールがガタガタになってしまい、結果的に生徒さん達に迷惑を掛けてしまったりするので、夏場の天気が安定したときを除いて、同時に2組以上の申し込みを受けることが難しいのである。 例年なら、暖かい伊豆の渓に初釣りに行くのだが、伊豆の渓はあまりにも慣れすぎてときめきが感じられなくなったことと、春先のフィールド・レッスンの教室にしているので、あまり自分で荒らしたくないという気持もあって行かなかった。今年はシーズン開幕以来、自宅から近いところで、ヤマメが釣れる渓を探すことをテーマにしてみた。自宅から10km以内の範囲でヤマメが釣れる渓が4箇所あり、最も近いところでは、5kmのところでヤマメが釣れた。これらのうちの3箇所は、漁協もなく、絶滅の恐れがあるので公表を控えるが、浅川上流の北浅川(案下川・醍醐川)には漁協があって管理もいいので、都心から最も近いヤマメ釣り場として推奨したい。尤も、案下川の上流は小渓ながら谷が深く、通らずがあったりして、侮ると酷い目に合うので注意して欲しい。 3月に予定していたフィールド・レッスンが、悪天候で2度流れてしまった。そうこうしている内に4月に入ってYさんから連絡があり、4月の18日に伊豆でフィールド・レッスンをすることになった。Yさんには、一昨年の8月末、滋賀県の安曇川上流で一度フィールド・レッスンをしたことがある。当時、Yさんは京都に住んでいたので、私が滋賀県へ出張レッスンに行ったのである。Yさんは、その年フライ・フィッシングを始めたばかりだったが、今年中に是非アマゴを釣りたいから教えて欲しい、と言ってレッスンを申し込んできた。夕方、4〜5回良型のアマゴのイブニング・ライズがあったが、ことごとく合わせが遅れて、結果的に釣果無しで終わってしまい非常に心残りであった。その1週間後、Yさんから飛騨川でヤマメが釣れたという連絡があり、ひとまず胸を撫で下ろしたのだが、できれば一度満足の行く釣りをさせて上げたいものだと思っていた。 昨年秋、Yさんが東京に引っ越してきて釣りに行こうということになったが、生憎お天気が悪くそのままシーズンが終了してしまった。年を越して新しいシーズンが開幕し、今回のレッスンとなった次第である。 伊豆の渓は1年ぶりだったが、渓によって好、不調が際立っていた。最初に入渓した大沢川の下流では、始めのうちライズするのはカワムツばかりだったが、そのうちにカワムツのライズに、Yさんの合わせのタイミングがぴたりと合うようになり、百発百中でカワムツがヒットするようになった。「合わせのタイミングはカワムツもアマゴも同じだから、きっとアマゴが釣れますよ」と私がYさんを励ましていると、流れるフライを追う魚影がチラッと見えた。2度目にキャストすると、今度はフライにがっぷりと食いつき、Yさんがすかさず合わせると、どんぴしゃりのタイミングでアマゴがヒットした。サイズを計ると25cmあった。Yさんは、今まで釣ったアマゴの中で最大だと大喜びしていた。

上流に移動してすぐに、最初のアマゴよりもっと幅広のアマゴがヒットした。大沢川のアマゴは朱点がひときわ鮮やかで、私は伊豆中の河川の中でもこの大沢川のアマゴの朱点が一番色鮮やかだと思っている。 昼食後、大野川に移動したが、大野川は工事の跡も生々しく不調だった。この1年の間に大掛かりな河川改修工事があったようだ。1時間ほど釣ってみたが、見込みがないので年川に移動した。どうやら年川は先行者があったようで、アマゴのライズはナーバスで素早く、なかなか鉤掛かりしなかった。日が傾いてきたら、漸く食いが立ち始め、またも25cm級のアマゴがヒットした。Yさんは大型のアマゴを3尾もヒットさせてご機嫌だった。私もこれでやっと、一昨年の胸のつかえが下りたような気がした。 Yさんは私のアドバイスがよく理解でき、ポイントの選定や、合わせのタイミングがだいぶ良くなってきたので、今回のレッスンで釣童教室を卒業ということになった。これからは、渓魚たちを先生にして、渓流という教室で、研鑚を積んで欲しいものである。(2003/4/25) |

|

最新フィッシング・レポート(13) 森の妖精〜奈良井川のイワナ |

||||||||

| 最新フィッシング・レポート(13) 森の妖精〜奈良井川のイワナ 去る9月26日(木)、木曽の奈良井川に出かけた。奈良井川は梓川の支流で、中央アルプスの茶臼山(2653m)を水源として、木曽街道沿いを塩尻方面に北流している。 今年の釣りは、前半は好調だったのだが、7月は二度にわたる台風の襲来で青森・秋田に行きそびれ、8月は私用で家を空けられず、9月に入って慌てて湯檜曽川(群馬県)や小八賀川、荒城川(岐阜県)など、自分にとって長い間懸案だった渓に出かけたのだが、初めての釣り場でポイントの選定に失敗し、さしたる釣果を得ることができなかった。私は、餌釣りの時代を含めれば、四十年以上渓流釣りをし、全国各地の釣り場を訪ねたつもりだったが、それでも釣り残した釣り場、知らない渓流がいっぱいあり、体力のある間にできるだけ多くの未知の釣り場を訪ねたいと思っている。その中には、その内に訪ねようとか、いつかはきっと行ってみたいと思いながら実現できず、懸案となっている釣り場が幾つもあり、そういう渓に優先して出かけることを心がけている。ちなみに、今年初めて訪ねた渓は、下部川、雨河内川(山梨県)、片貝川(富山県)、横河川、砥川支流・東俣川(長野県)、湯檜曽川(群馬県)、小八賀川、荒城川(岐阜県)などで、このほか地元の役場に公表しないよう要請された渓が一箇所ある。 いよいよ渓流シーズンも終わりに近づき、最後だけは何とか満足のいく釣りをしたいと、以前実績のあった奈良井川に出かけることにした。奈良井川で釣りをしたのは'86年の9月末だが、その当時、木曽川が9月15日で禁漁になるということを知らずに、私は木曽川に出かけたのだが、漁協の人に注意され止む無く奈良井川に移動したのである。奈良井川ダムの下流で、数こそ出なかったものの、夕靄が立ち込める幻想的な雰囲気の中で釣りをしたことが、いまだに忘れられない思い出として残っている。 先週、岐阜の小八賀川に出かけたときは、前夜出発して高山の近くのドライブ・インで車中泊したのだが、明け方、毛布を掛けても寒くて堪らなかったので、それに懲りて、今回は朝7時に家を出て来たのである。午前10時半頃贄川に着いた。奈良井川ダムの下流は夕方狙うことにして、奈良井川でもまだ釣ったことの無い区間を探ってみたいと思い、木曽の平沢の下流に車が止められそうな場所を見つけ、早速入渓した。

奈良井川は河原があまり発達せず、おおむね川幅いっぱいに流れており、川通しの遡行を強いられる場面が多く、おまけに底石がぬるぬると滑りやすく、余計な神経と体力を消耗させられた。ダム下流ということもあって、水色が悪いのはある程度仕方がないのだが、以前来たときより黒っぽさが数段濃いように思われた。

クイル・ゴードン#14に小さなヤマメが頻繁にライズした。写真に取れないサイズのヤマメばかりなので、フライをエルクヘアー・カディス#14に替えた。 急斜面を激しく流れ下る瀬の上流の緩いたるみで、最初の中型の赤黒いイワナがヒットした。その後、大小の巻き込みで、ぽちぽちと同じようなサイズのイワナがヒットした。釣り上っているうちに、奈良井川には珍しく広々とした河原に出た。水道橋と思われる赤いパイプの橋が川の上を通っており、いつか見た風景だなと考えていたら、以前、木曽を舞台にしたテレビのサスペンス・ドラマのロケーションで使われていた風景に酷似していることを思い出した。思った以上に風が冷たく、厚手の木綿のシャツを着ていたが寒かった。木曽平沢駅近くで一旦納竿して、車に戻って昼食を摂った。 午後2時半頃奈良井川ダムの上流に移動した。木曽谷と伊那谷を直結する、幻の国道361号線の工事が始まったようで、あちこちで、トンネルや、橋の架け替え工事が行われており、奈良井川は泥濁りとなっていた。ダム下流の水色がひどく悪かったのはこの工事の所為だと納得した。とにかく、上流の濁りの無いところまで車を走らせ、再度入渓した。

入渓してすぐに、中型の、ダム下流の赤黒いイワナとは全く体色の異なる、やや青みを帯びた美しいイワナがヒットしたが、水色によって、同じ川でもこれほどイワナの色が異なるものかと驚かされた。その後も、同じような型のイワナが連続してヒットしたが、上流に遡るにつれて魚信が遠くなったので、ダム下流の、本日の本命ポイントに移ることにした。

奈良井川ダム下流に着いたが、以前と様子が全く変わっていた。草木が伸び放題に伸び、道が分からなくなってしまっていた。以前来たときには、行楽の人たちも来ていたようで、駐車スペースもあり、道端の草もきれいに刈られていたが、国道工事が始まって以来、殆ど人が立ち入っていないようで、荒れ果ててしまっていた。橋の上から見ると、水色は平沢付近よりもっと悪かったので、残念だったが入渓を諦めた。大型こそ釣れなかったものの、この時期としては良い釣りができたのではないかと思っている。 帰りに、初めて権兵衛峠を通って伊那に出てみた。「街道物語」第6巻(三昧堂、'78年)によると、昔、木曽谷では米が採れず、米を豊産する伊那谷から、延々と遠回りして米を運び込んでいたそうだが、その結果、木曽谷の人たちは不当に高い米を買わなくてはならなかった。宮ノ越に住む、古畑権兵衛という牛方の親方が、八方手を尽くし、様々な苦労の末に、木曽と伊那を結ぶ街道を開いたのであるが、権兵衛の功績を称えて峠や街道に権兵衛の名前が付けられたということである。 帰宅して、奈良井川ダム上流のイワナの写真を釣友の菊地独釣君に見せたら、「森の妖精のようだ」と形容したので、今回のタイトルに使わせて貰うことにした。(2002/10/10) |

|

最新フィッシング・レポート(12) 片貝川〜有志の善意で支えられた好渓 |

||||||||

| 最新フィッシング・レポート(12) 片貝川〜有志の善意で支えられた好渓 実は私は、片貝川の釣行記を発表することを長い間躊躇っていた。この川の下流には漁協があって、主としてアユが対象であろうが漁業権が設定され、きちんと管理されているが、上流には漁業権がなく、したがって漁協の管理・放流はなく、釣りに関しては殆ど野放し状態になっているということである。イワナの放流に関しては、地元のクラブや有志の人たちがボランティアで、本流や各支谷のあちこちにごく小規模に行っているに過ぎないらしい。私が危惧したのは、私がHPでこの渓を紹介することによって、より一層イワナの減少に拍車がかかってしまわないかということであった。 私は釣行の前に、片貝川の雪代の状況が知りたくて片貝川漁協に電話してみた。そのとき上流のイワナを釣りたいと言ったら、入漁料は要りませんから、どうぞ存分に楽しんで下さいという答えが返ってきた。私は、地元の人が片貝川の事を別に隠そうとはせず、遠来の客を快く受け入れようとする気持ちが感じられた。また、私が渓を歩いた範囲では、さほど危険な個所は無く、場所によっては魚影も濃く、何よりも風光明媚で、渓が清潔に保たれており、こういう好渓を私の胸の中だけに仕舞っておくより、多くの人に知って貰った方が良いのではないかという気持ちが強くなってきて、これらのことから釣行記を発表する気になったのである。

この釣行記を読んで片貝川に出かけるフライフィッシャーは、どうか地元の有志の善意を無にしないよう、キープ・ゼロを励行されることをお願いしたい。

暫らく当たりが遠のいたが、正午を過ぎ前方に次の堰堤が見えた辺りから、流心で次々とイワナがヒットし始めた。汗ばむほどの陽気となり、水温が上昇して、イワナの活性が上がったからだろう。これは、と思われるポイントからは必ずといって良いほどイワナがヒットした。イワナが釣れる度に写真を撮っていたが、6、7枚写真を撮ったところで、同じようなサイズのイワナの写真ばかり撮っていても仕方がないので、大物が釣れたら写真を撮ることにして、もっぱら釣りに専念することにした。

幸運に恵まれたようで、次の堰堤までの間に10尾以上の良型のイワナが釣れた。その後、2基の堰堤をパスして上流に再度入渓した。上流に行くほど水温が低下するようで、大きな巻き込みで、本日最大28cmの錆の残ったイワナが釣れたところで東又谷の釣りを終えた。この辺りは道路際のあちこちに、泥や、枯れ葉や、木の枝を被って真っ黒になった雪が大量に残っていた。

午前中東又谷を釣り、午後南又谷を釣ろうと思っていたが、東又谷で予定以上に時間を食ってしまい、南又谷に着いたら、すでに時計は午後4時を回っていた。このときは、南又谷へ通じる林道は、東又谷の出合いから上流1kmほどのところで、崖崩れによって通行止めとなっていた。仕方なく出会いのすぐ上流に作られた堰堤の上に入渓し、小型のイワナを2尾釣り、南又谷でも一応釣果があったことに満足して納竿した。 期待以上の釣果があり、もう1日釣ろうという意欲が薄れてしまったことと、早月川の水源は3000m級の剣岳なので、水温が一層低く時期尚早と思われたので、早月川の釣りは次の機会に譲ることにして、予定を1日早く切り上げて帰途に着いた。(2000/9/7) |

|

最新フィッシング・レポート(11) 下部川、雨河内川のアマゴ |

||||||||

|

下部川、雨河内川のアマゴ

堰堤下のプールに着いた。私は、プール内を流れる幾つかの水流の一つにフライをキャストした。一投目でアマゴがヒットした。これも、先ほどと同様、朱点鮮やかなアマゴで、魚体は一回り大きかった。デジカメで写真を撮っていると、流れに白い濁りが入ってきた。堰堤の上で、ショベルカーが川底を浚っているらしかった。私は、浅いが白濁して川底の見えなくなった流れを横切って、岸へ上がった。もしかしたら、堰堤の上には、好釣り場が広がっているのかも知れなかったが、立ち入り禁止となっており、やむを得ず引き返した。

時計を見ると午後1時を回っていた。私は足もとから釣り上ることにした。ところどころ山崩れの跡が生々しく残っていたが、落ち込みあり、淵ありと、渓相は良く、往年の名渓を彷彿させたが、魚影は薄く、最初の大堰堤下のプールでやっと18cmの痩せたアマゴがヒットした。私は少し戻って崖をよじ登り、雨水で深く抉られ、すっかり荒れ果ててしまった林道跡を辿って堰堤の上に出た。

日が傾いてきた。時計を見ると、午後4時を回っていた。この時間から、この険谷を遡行するのは無理だと感じた。大物こそ出なかったが、10尾以上のアマゴがヒットしたことでもあり、知らない渓で無理をするのは止め、この上流を釣るのは次の機会に譲ることにした。まだ陽は高かったが、潔く納竿した。

帰宅して、以前朝日新聞で、井伏鱒二氏が亡くなった後も、下部温泉の釣り人が「今年も雨河内川でヤマメが釣れました」と、釣れた魚を井伏氏の遺族に送っておられると言う記事を読んだことを思い出した。私はその新聞記事がまた読みたくなった。私はその釣り人に訊けば、その記事が載った新聞の日付が判るかも知れないと考えた。私はその釣り人のことが知りたくて、井伏氏が下部温泉で定宿にしていた源泉館さんにメールで問い合わせをした。源泉館さんから返事があって、その釣り人が「やまめ床」という床屋さんの二代目、依田啓史さんと言う方だということが判った。(地元では、アマゴと言う呼び名はあまり使わず、ヤマメと呼んでいるようである。) |

|

最新フィッシング・レポート(10) 笹子川のヤマメ |

|||

|

笹子川のヤマメ 私がフライ・フィッシングを始めたばかりの頃は、富士吉田、都留、大月など富士急沿線の桂川によく通ったものだが、河原に散乱するゴミのあまりの汚さに辟易して、1981年を最後に通うのを止めてしまった。それ以来、ただ一回の例外を除いて、富士急沿線の桂川には行っていない。その一回の例外とは、昨年都留の川茂堰堤の上流に、ウエット・フライの練習に行ったことである。富士急沿線の桂川流域は、恐らくその汚さにかけては日本一ではあるまいか。桂川流域全体が汚いのではなく、猿橋から梁川にかけての桂川本流とか、支流の鹿留川、葛野川、鶴川などきれいな渓は幾らでもあるので、富士急沿線の桂川の汚さがむしろ例外なのかも知れない。

この笹子川は、大月や、都留に近いにもかかわらず、渓は概ね清潔に保たれており、快適な遡行を楽しむことができる。 この春は、年が明けてから全国的に異常高温の日が続き、加えて関東地方は雨不足で、この異常気象は渓流の釣りにも様々な影響を与えている。例年4月中旬まで楽しめる釣り場が、今年は4月に入ると水温が20℃近くまで上昇してしまい、事実上半月も早く釣期が終了してしまったという例も起きている。 今回の笹子川でも、いつもならこの時期のウグイは瀬ではまだライズしない筈なのに、ヤマメに劣らず活発にライズしていたのには驚かされた。笹子川中流の渓流釣りは、既に盛期に入っていたのである。 笹子川は、大月の桂川との合流から、笹子トンネル直下の、狩屋野川と新田沢に枝分かれする地点まで、直線距離にしておよそ11km、蛇行をトレースしても15kmくらいにしかならない小渓流である。白野の堰堤で釣り場は二分され、下流の魚はこの堰堤が魚止めとなって遡上できない。白野から上流には幾つも堰堤があって、魚の生息にも影響していると思われるが、このこともあってか漁協の放流も、白野の堰堤から上流にかけて重点的に行われているようである。 初狩駅の少し先で、入漁券を購入しながら釣り場の様子を尋ねると、この辺りにはヤマメは放流しておらず、放流しているのはずっと上流だということだった。私は放流ヤマメより野生化したヤマメを釣りたいと思い、下流に下って釣ることにした。 真木川の合流点から400mほど上流にある、採石場に通じる道に架けられた新しい橋の50mほど上手から入渓した。時計を見ると、午前10時を廻っていた。 入渓したところは落差こそないが、大きな淵と緩い瀬が連続する好ポイントだったが、ヤマメは水温の上昇と共に上流へ遡ってしまったらしく、当りは無かった。 私は、春先の動きの鈍いヤマメを想定して、久し振りにハーディーの3本継ぎのマーベル(バンブ―・ロッド、7.5フィート、#4)を使ってみたが、これが結果的に大失敗だった。 700mほど遡って、法雲寺橋が見える左岸際の浅い瀬で、この日最初のヤマメがヒットした。柔らかいマーベルがぐんと絞り込まれ、引き味は最高だった。22cmほどの、居付きの、体高のあるネイティブのヤマメだった。フライは私のフェイバリット・フライ、クイル・チョードーの#16である。緩い流れの中からスローな出方をしたので、難なく合わせられたのだろう。

幸先は良かったが、その後が悪かった。当りは頻繁にあるのだが、盛期の早瀬の、素早いヤマメのライズにバンブ―ロッドが反応できず、ことごとく合わせ遅れてしまう。たまにヒットするのは小型のウグイばかりだった。法雲寺橋を過ぎても当りは続いたが、早く合わせようとむきになって力を入れると、今度は4Xのティペットが合わせ切れしてしまった。 しばらく進むと、落ち込みが階段状に連続しているポイントがあり、一番下のやや大きな淵の、右岸よりの瀞場でヤマメがライズしているのが見えた。見回すと、風に吹き上げられた数多くのカゲロウのダンが見えたが、そのカゲロウが落ち込みのあちこちに落下しているらしい。カゲロウを捕まえると、大型のオオマダラカゲロウだった。 私はフライを、クイル・チョ−ドーの#14にサイズを上げてキャストした。バシャッと派手なライズがあったが、ヒットしなかった。タイミングは悪くなかったと思うが、やはり微妙にずれていたのだろう。一番大きな落ち込みの肩でライズがあり、今度はどうにかフッキングできた。ランディングしてサイズを計ると24cmあった。階段状の落ち込みを上りきった先に先行者の姿を認めたので、ひとまず納竿し、車に戻って遅い昼食を取った。午後2時半を過ぎていた。 食後、思い切って上流へ行ってみることにした。ロッドをオービスの“ブルック・トラウト”(7.5フィート、#4)に持ち変え、白野の堰堤の上に入渓した。入渓してすぐに、滝子沢が合流する下流の細流で20cm級のヤマメがヒットした。鱗が剥がれ易かったところからみると、成魚放流されたものらしい。 水深のある深瀬の流心で、次々と良型のヤマメがヒットした。型はいずれも20cmを越えていたが、成魚放流されたヤマメが多かった。大鹿沢が合流する堰堤下の巻き込みで、同サイズのヤマメがヒットした。巻き込みのヤマメのライズは、ひときわ素早くスリリングで、ヒットしたときの満足感は格別である。堰堤の上流右岸で、大規模な崖崩れの復旧工事が行われていた。この辺りからヤマメの当りが遠くなり、吉久保付近でぱったりと当りがなくなったので納竿した。この辺りは、まだ水温が低すぎるのかも知れない。(2002/4/29) |

|

最新フィッシング・レポート(9) またも強風に見舞われた伊豆の初釣り |

|||

|

またも強風に見舞われた伊豆の初釣り

午前7時前に厚木ICで東名高速道路に入ったが、昨年と違って窓越しに見る丹沢の山々に雪は無かった。沼津・三島ICを出て地元のラジオの放送を聞いていると、伊豆地方は西寄りの風が強く、波が高いと言っており、「またか!」と嫌な予感がした。 狩野川大橋を渡ってすぐのところにある、狩野川記念公園で休憩を取ったときには、すでに強風が吹き荒れていた。昨年の経験で懲りていた筈なのに、風のことはすっかり忘れてしまっていたのである。 狩野川水系の渓は、天城山を水源とする本流と一部の支流を除いて、谷が浅く開けているので西風にはめっぽう弱く、強風が吹くと全く釣りにならなくなる。釣り場をどこにしようかなどと贅沢なことは言っていられない。 私は、谷が比較的深く、川岸に雑木林などがあって、僅かな区間でも風の直撃が避けられる釣り場は無いかと考え、吉奈川、船原川、柿木川下流、大野川に的を絞って釣ることにした。釣果が目的ではなく、釣り場の状況と、魚影が確認できれば良いのである。

吉奈川、船原川、柿木川、大野川と僅かな区間だったが順番に釣ってみた。それぞれ型を見ることができたので、大いに満足して納竿した。ちなみに、今回使用したフライは、クイル・チョードーの#16と#14。ロッドはオービスの7.5フィート、#4「ブルック」である。(2002/3/8) |

|

最新フィッシング・レポート(8) 飯豊・白川、広河原川の釣り |

||||||||||

|

倒れかけた木の根元から尺ヤマメがヒット!飯豊・白川、広河原川の釣り ホイジンガは、「冒険、まだはっきり分からない勝利への期待、成行きの不確かさ、そして緊張が、遊ぶ心の本質をなしている」(『ホモ・ルーデンス』高橋英夫訳)と述べているが、近頃、私は過去に釣れたことのある渓には、殆んど足が向かないのである。釣れると分かっている渓には、不安と期待の入り混じった、あの『ときめき』が感じられないからである。『ときめき』のない釣りは、私にとってもはや『遊び』ではないのである。 今回釣行した飯豊の白川(地元では置賜白川と呼んでいる)は、未知の渓を訪ねるパターンに、また広河原川は、再挑戦のパターンに当てはまる。私は5年前の夏の終わりに広河原川を訪ねたことがあるが、そのときは大雨に遭遇し、広河原川は赤茶けた濁流となっていて、竿すら出せないで退散したのであるが、今回はそのときのリベンジである。 白川と言う名前の川は山形県には幾つかあるが、この白川は最上川の源流の一つで、地元では置賜白川と呼ばれ、飯豊山地の地蔵岳(1539m)、種蒔山(1791m)、三国岳(1644m)、飯盛山(1595m)等を水源としている。広河原川はこの白川の支流である。 7月30日の夜八王子の自宅を出発し、東北自動車道で福島飯坂ICまで行き、米沢を経由して飯豊の白川に着いたのは、7月31日の午前3時だった。広河原川は、早朝の薄暗い時間に入渓するには不向きと判断して、朝一番に白川に入ることにしたのである。白川沿いの岩倉というところで、道端に適当なスペースを見つけて車を停め、暗闇から響いてくる川の音を聞きながら仮眠を取った。 午前4時半に起きて、すぐ近くを流れる白川を覗いてみた。道路際は7〜8mほどの切り立った崖になっており、見下ろすと仄暗い白川の流れを横切る低い取水堰が見えた。堰の上は大きなプールになっている。崖には堰に下りる急なコンクリートの階段が付けられていた。辺りはまだ薄暗かったが、私は釣り支度をして階段を降り、プールの流心から上流の流れ込みを狙って釣り始めた。

白川は、右に左に蛇行しながらゆったりと流れ、曲流点ごとに大きな淵を形成していた。流れが右にカーブして、その上流がやや水深のある長い瀬となっているところがあった。私は瀬の下流から上流へ、2m刻みにフライをキャストしながら遡って行った。何度目のキャストのときだったか、不意に真っ白な大型の魚体が水面近くに浮上した。私の反射神経はまだ完全に目覚めていないのか、合わせが一瞬遅れた。結構デカかった。25cmはあったろうか?それきりその魚は姿を現わさなかった。 周囲はすっかり明るくなった。流れを見ると、白川の水は濁っている訳ではないが、僅かに黒褐色がかっていた。これは、通常上流にダムがあるときに特有の水色であるが、私は上流にダムがあることなど知らなかったので、水色の悪さが理解出来なかった。 その後30分ほど経って、分流の大岩の陰から23cmのヤマメがヒットした。数は少ないが、型は良いようである。そのポイントの上流は長い瀞場になっていて、両岸には河原がなく、ブッシュが水際まで密生していたので遡行を諦め、引き返して朝食を摂った。 朝食の後、車を上流に走らせ岳谷の手前、黒滝沢との合流点の0.8kmほど下流で、流れの様子を見ようと車を停めた。車を停めた途端、排気ガス中の炭酸ガスに反応するのだろうか、無数のアブが寄って来て、車を取り囲むように飛び回り始めた。とにかく半端な数ではない。ドアを開けると、あっという間に夥しい数のアブが車内に飛び込んできた。 私は手の甲や、帽子の庇の裏、襟元などにたっぷりと防虫スプレーを掛けて入渓した。入渓すると、飛び回るアブの数は減り、釣りに支障はなかった。ただ少しでも立ち止まると、アブは厚手のシャツの上から、遠慮なく私の腕を刺した。 入渓したところの左手上流に大きなぶっつけの淵があり、その淵を境に流れは右にカーブして上流へ続いていた。その淵の淵尻を出た流れが瀬に変わる辺りが、好ポイントとなっていた。私は白泡が消える付近の瀬の流心に、クイル・チョードー#14をキャストした。そのとき、背びれを水面から出した魚がスーッとフライに近寄ってきた。私は反射的に合わせたが、相手の口が大きすぎたのかすっぽ抜けてしまい、途端にその魚は大きな波紋と渦巻きを残して、猛烈な勢いで逸走してしまった。姿は見えなかったが相当な大物で、まさか鯉がこんなところにいる訳がないのにと、狐に抓まれたような気持ちになった。後で民宿の親父さんに訊くと、サクラマスが放流されているとのことで、もしかしたらサクラマスだったのかも知れない。もしサクラマスだったら、私の合わせが早すぎたのだろう。その後1時間ほど釣り上ってみたが、小さな岩魚が1度ライズしただけで、やがて通らずに行き当たったので釣りを切り上げた。 本流では狙ったイワナが釣れないので、岳谷の上流で釣ることにして再度車を走らせると、葡萄沢との合流点の上方に、大きな砂防ダムが見えた。比較的新しく造成されたダムらしく、私の持っている平成2年度版の2万5千分の1の地図には載っていなかった。ダムの横を通って林道を上りながらダムを見下ろすと、ダムは90%ほど土砂で埋まっていた。ダムから1kmほど上ったところで適当な入渓点を見つけた。車を停めると、またも夥しいアブに取り囲まれた。 砂防ダムの下流が、どちらかといえば黒川と呼びたいような流れだったのに比べて、砂防ダムの上流は、水が無色に澄み切っており、底石や砂利の色も明るく、私は白川と言う名前の由来がそのとき初めて理解できた。 期待したほど大型は出なかったが、22〜25cmの、色の白い、アメマスのように白点が目立つイワナがぽつぽつとヒットした。

そろそろ大きいのが欲しいなと思っていたら、川岸に生えた大きな木が、流れの上に覆い被さるように斜めに伸びていて、その木の下が深く抉れて絶好のポイントとなっているところがあった。よく見ると、その木は根元を流れに洗われて傾いていたのである。

昼食後、広河原川に移動した。最初に西沢を覗いてみたが、上流に行くほど谷が深くなり、簡単に道に上がれそうにもなかったので敬遠し、道路に近く遡行しやすそうな東沢に入渓した。入渓してすぐに20cmくらいのイワナが釣れた。ここのイワナはフナのように幅広で、底石が黒いせいか体色が濃く、オレンジ色の斑点がくっきりと浮き出ていた。東沢でも大物は出なかったが、道路から近い割にはそこそこのヒットがあり、一応前回のリベンジを果たすことが出来た。

日が傾いてきたので、私は再び白川に取って返し、先程釣らずに飛ばした、砂防ダムの流れ込みから釣ってみることにした。釣り始めてすぐにライズがあり、小型のイワナが次々とヒットした。辺りが薄暗くなると、急にアブの数が増え、攻撃が大胆で執拗になってきたので、やむなく釣りを切り上げた。林道を下る途中、アブの襲撃は益々激しくなってきた。歩いていると、振っている両手に、間断なくアブがぶつかってくるので、試しにぱっと手を握ってみると、3回に1回はアブを掴むことが出来た。ウエーダーを見ると、びっしりとアブが張り付いていて、思わずぞっとした。 その夜は、『あらし』という変った名前の民宿に止まったが、翌朝、小国の荒川に行こうとしたら、途中で酷い雨になり仕方なく帰途についた。 帰宅して、捕まえてきたアブを北隆館の『原色昆虫大図鑑Ⅲ』で調べてみた。アオコアブ、イヨシロオビアブ、ウシアブ、アカウシアブの4種類がいた。イヨシロオビアブが最も数が多く、獰猛で、多分これが『メジロ』と東北地方で呼ばれ恐れられているアブだと思われる。他のアブは、割合おとなしいが、大型のアカウシアブは、恐らくスズメバチの擬態だろうが、飛んでいる姿がスズメバチにそっくりで、近寄ってこられると、一瞬ギョッとさせられる。(2001/9/15) |

|

最新フィッシング・レポート(7) 宮崎のヤマメと岡山のアマゴ |

||||||||||

|

去る7月1日に山口で法事があり、ついでにと言うのも何だが、最近遠出する機会も減っているので、九州まで足を伸ばしてみた。 7月2日、中国自動車道から九州自動車道に入り、一旦太宰府ICを降りて友人の家に立ち寄り8年振りの再会を喜び合ったが、席を暖める暇もなく友人と別れて、私は再び目的地の宮崎に向かった。 九州自動車道のえびのICで下車し、途中川内川支流のクルソン峡に立ち寄ってみた。1週間ほど前、九州地方を襲った豪雨の後遺症で、かなり増水していた。時計を見ると午後5時を回っていたので、ここは潔く諦めて本庄川のある須木に向かい、そこで一泊した。 本庄川には、‘91年と、‘93年に来たことがあり今回が3度目だった。本庄川は大淀川の数多い支流の一つ綾南川の源流で、熊本県との県境の800m級の山々を水源としている。田圃の中を流れるいわゆる里川で、決して渓相は良くないのだが、渓沿いに道路が通っていて入渓し易く、魚影が濃いのが魅力である。渓沿いの道は、峠を越えて熊本県多良木町の槻木に通じている。‘91年に初めて来たときは、8月の炎天下だったが、魚影が非常に濃く、型も良かったが、‘93年に来たときには、その数日前の大雨で増水していて辛うじて型を見ただけだった 7月3日、私は以前の記憶を辿りながら釣り上った。前に釣ったときより、魚影は格段に薄く、型も小さくなっていた。宮崎市から近く、渓沿いに道路があって入渓しやすいことなどから入渓者が多く、ヤマメが減ってしまったのだろう。堂屋敷の前後が好ポイントなのだが、そこを飛ばして、思い切って上流へ入渓してみた。古手谷の合流点の少し上流にある、岸寄りの深瀬の流心から、22cmの良型のヤマメが私のオリジナル・フライ、クイル・チョードー#16にヒットした。私は良型第1号ということで、その姿をデジカメに納めた。

その後、連続して同じサイズのヤマメが2尾釣れたところで、前方に一人のフライ・フィッシャーの姿が見えた。近づいて挨拶を交わし、私が「山口から足を伸ばして来た」と言うと、「足を伸ばすにしてはずいぶん遠くまで来られましたね」、と驚いていた。30歳を少し越えた、短い顎鬚を生やした細面の好青年で、聞くとフライ・フィッシング歴は1年だという。 後ろで彼の釣りを見ていると、ぶっつけの淵など水通しの悪いところばかり狙っていて、ライズするのはアブラハヤばかりなので、私が見かねて瀬の流心を狙うようにアドバイスすると、すぐにヤマメがヒットした。「今日は駄目かと思っていましたが、有難うございました」と、彼はニコニコしながら丁重に礼を言った。次の堰堤で、私にも小型のヤマメがヒットしたところで本庄川を切り上げ、彼と別れて次の目的地である浜ノ瀬川に向かった。 浜ノ瀬川は、本庄川と同じく大淀川の支流で、熊本県の白髪岳(1417m)を水源としている。この浜ノ瀬川は、かねてから私が目をつけていた釣り場だったが、アプローチの方法がよく分からず入渓出来ずにいた。この浜ノ瀬川に入渓するのが、今回九州に来た目的の一つでもあった。

浜ノ瀬川は、下流の三之宮峡から上流に向かって川沿いに歩道がついているが、それも7kmほどで終わり、そこから先は林道が近づく猪子谷の合流点までの4.5kmは入渓点が無く、川通しで遡行することになり、普通の釣り人には入渓不能な空白地帯となっているようだ。私は2万5千分の1の地図を頼りに入渓することにした。 本庄川沿いの岩野から、下九瀬(しもここせ)に行き、そこから木裏木に通じる林道に入るのだが、林道は浜ノ瀬川の遥か150mほどの高所を通り、そこから浜ノ瀬川の上流に向かって徐々に高度を下げ、支流の猪子谷を迂回して浜ノ瀬川に近づくのである。その後、林道は木浦木まで浜ノ瀬川に沿って走っている。 私は木浦木まで行って橋の上から浜ノ瀬川を見下ろした。増水は完全に収まっておらず歩き難そうだったので、先程通過したときその渓相の良さと、水量を確認していた支流の猪子谷にとって返し、猪子谷に架かる橋の100mほど下流から猪子谷に入渓した。水量はいつもより多いようだが、却ってコンディションとしてはこの方が良かった。水は本流より澄んでおり、太陽は中空でギラギラと輝いていた。この辺りは入渓者が多いようで、魚影は濃いが小型ばかりだった。稀に20cmクラスが顔を見せたが、プレッシャーが強いせいか喰いが浅く鉤掛かりしなかった。 午後4時になった。小型ばかりだったがヤマメが7〜8尾釣れたところで、念願の渓で一応型を見ることが出来たので、浜ノ瀬川の釣りを切り上げ、次の目的地である耳川支流の柳原(やなばる)川に向けて出発した。

7月4日、朝早く諸塚を発って柳原川の上流に向かった。柳原川には、以前一度、自分と同じ名前の渓で釣ってみたくて来たことがある。着いて始めて「柳原」を「やなばる」と読むことを知った。

帰り道、中国か近畿の釣り場で釣ってみたいと考えていたら、岡山の奥津温泉付近の吉井川では、まだ釣っていなかったことを思い出し、一路奥津温泉へと向かった。 7月5日、私は早朝から釣り場を求めて奥津温泉付近を車で走り回った。思いつきで奥津温泉まで来たものの、詳しい資料や地図が手元に無く、なかなか良い釣り場が見つからなかった。人形峠近くまで行って、今度は奥津温泉の下流まで引き返し、羽出川を見つけてとりあえず入渓してみたが、当たりは遠かった。30分ほどで見切りをつけ、上流へ移動し、羽出川が左右に二分する流れの左股、羽出西谷川の西谷下というところに入渓した。 近年出水でもあったのか、河原には赤茶けた大きな岩石が堆積して荒涼としていて、川岸の護岸も真新しかった。小型のアマゴばかりで少々嫌気がさしてきた頃、発電所の放水口に近い、護岸寄りの、連続する浅い淵の一つの流心からアマゴがライズした。合わせると思いもかけぬ大型で、私は強引にそのアマゴを河原の砂利の上に引きずり上げた。メジャーで計ってみると27cmあった。今回の遠征で最大の渓魚であった。 私はデジカメでその魚体を撮ったが、天気はピーカンで、太陽の反射を避けられそうも無かった。私はロッドとアマゴを入れたネットを河原に残して、100mほど下流の道端に停めた車に積んであるカメラと三脚を取りに戻った。今回の釣行の記念になんとしてもポジ・フィルムでまともな写真を撮りたかったのである。私は露出計を使って慎重に露出を計り、幾通りも絞りを変えながら、20枚ほど写真を撮った。

その後、幾つか良型がヒットしたが、発電所を過ぎると水量がすっかり減ってしまったので納竿した。思いがけず大物が釣れたことに満足して、そのまま帰途についた。 (2001/7/15) |

|

最新フィッシング・レポート(6) 21世紀の初アマゴ |

|||

|

2001年3月7日(水)、私は伊豆の渓へ今年初めての釣りに出かけた。前夜の天気予報で関東や伊豆は、午前中には晴れるということだったが、八王子の自宅を出たときには、既に青空が広がっていた。翌3月8日には寒の戻りで寒くなるということなので、暖かいうちに釣りに行こうと思ったのである。風については、特別の予報は出ていなかった。 我が家の2階の窓から、近所の家の屋根越しに南西に連なる丹沢の山塊が見えるが、連山のやや左寄りの山の中腹に、雪が降ると白馬が跳ねるような姿の雪形が現れるところがある。この雪形については、誰も話題にしないが、本家北アルプスの白馬の雪形は雪が解けて黒い岩肌が馬の形に見えるのだが、丹沢の雪形は正真正銘の白馬である。厚木ICから東名高速に入ったが、入ってすぐ右手に大山と思しき山が見えた。その山の中腹に、何と、見覚えのある白馬の雪形が、大きくはっきりと見えているではないか!いつも見ていたのがこの山だったのかと、ひどく身近に感じて感動した。

大井松田ICを過ぎたあたりから雲行きが怪しくなり、右手に見えるはずの富士山も全く姿を見せなかった。沼津・三島ICを出た午前8時には、空全体にどんよりと雲が立ちこめ、景色は厳冬に後戻りしてしまっていた。 狩野川支流の大沢川に入渓し早速釣り始めた。強い南風が渓を吹き降りてきて向かい風となり、河原全体を埋め尽くしている葦の間を縫う細い流れに、柔らかなバンブー・ロッド(ハーディー・マーベル、7.5フィート、#4、2本継ぎ)でフライ(クイル・チョードー#16)をキャストするのは至難の技であった。途中、小さな橋があり、その橋が風除けとなっているポイントで、小型のアマゴがヒットした。21世紀初めての記念すべきアマゴであり、早速デジカメで写真を撮った。

その後、渓を遡るにつれて、益々風が強まり釣りにならなくなった。年川なら南風を背に受けるので、幾らかましではないかと考えて修善寺橋を渡ったが、年川はもっとひどい状態で、ラインが風に煽られフライは宙を舞い、とても釣りどころではなかった。引き返して桂川の北又で強風の合間に小型を1尾追加したが、それきり後が続かない。 時刻は午後3時を回っていた。この時期は夕方になると気温が下がりライズが無くなるので、残された時間は僅かしかない。大野川なら、両岸に,竹薮が在ったり,立ち木が在ったりするので、もしかしたらこの風が避けられるかも知れないと考え、再度修善寺橋を渡った。私は、ロッドをライン・コントロールし易いカーボン(オービス、7.5フィート、#4)に持ち替えた。入渓して立て続けに3尾のアマゴがヒットした。最後に釣ったアマゴは20cmを越えていたので、これもカメラに収めたが、天気が悪かった所為か、あまり綺麗に写らなかった。 帰途、田京の知人宅に立ち寄ったら、近々狩野川本流でフライ・フィッシングが解禁になるという嬉しいニュースを耳にした。 (2001/3/10) |

|

最新フィッシング・レポート(5) 魚が縮んだ? 28cmの大ヤマメが21cmのニジマスに! |

||

|

最新というには、時間が経ち過ぎていささか気が引けるが、9月の中旬に釣友に誘われて山形の最上川水系に出かけた。「C&R釣り場」というのは、何だか見捨てられた釣り場の態の良いリサイクルのような気がして、あまり興味の無い私だったが、友人が強く希望したことと、私もこんなことでもない限り、2度と行く機会は無いだろうと考えて行くことにした寒河江川の他、銅山川、最上白川を候補に選んだのである。 寒河江川のC&R区間は、長大な釣り場だが、釣れるのはその日泊まった釣り宿の周辺に限られ、またシーズン終了間際ということもあってか釣り人が集中し、あまり多くを望める状態ではなかった。放流量が少な過ぎるのかも知れない。 肘付温泉に泊まって銅山川を目指した。アプローチが長い上に道が分り難く、苦労して銅山川が見える地点まで坂道を下ったが、上流でダム工事でもしているらしく、見えたのは濁流だけという有様で、這う這うの態で引き返した。銅山川は当分の間釣りの対象にはなりそうも無い。 最後に最上白川を訪ねた。‘90年の夏にこの川を覗いたことがあるので10年振りということになる。その時は、小国川に行く途中に一寸立ち寄ってみただけで、大した釣果はなかった。今回は、ダム上の大又沢のイワナに狙いを絞って来たのである。ダムの上は三又になっていて、大又沢はその真中の渓である。我々は、大又沢の最下流のインレットから入渓しようとしたが、ダム近くの橋の袂に首都圏ナンバーの車が駐まっていたので、1kmほど上流にある堰堤の上から入渓した。 水は澄み切って、川底の小石がはっきりと見えた。水量、水勢共に十分だったが、落差の無い平瀬が続いていた。典型的なヤマメの渓である。 友人が次々と小型のヤマメをヒットさせていた。私はイワナを狙って#12〜#10の大きなフライを使っていたが、小型のヤマメはなかなか鉤掛かりしなかった。私はイワナを諦めてフライをクイル・ゴードン#14に替えた。すると次から次へと15cm前後の小型のヤマメがヒットした。この辺りは、大量にヤマメの稚魚が放流されたのかも知れない。 比較的大きな底石が幾つか集まって、流れが複雑に縒れているところがあった。私はそのポイントの少し上流にエルクヘアー・カディス#14をキャストした。水面近くで銀色の稲妻が走った。素早く合わせると、幅広の27〜28cmもある大ヤマメがヒットした。慌ててネットで掬うと、見る見るうちにその魚が21〜22cmに縮んでしまったのである! よくよく見ると小型のニジマスだった。魚が縮んだように見えたのは、無論私の錯覚である。今まで小さなヤマメばかり釣れていたので、20cm程度の魚体でも大物と錯覚し、正常な感覚に戻る過程で、魚が縮んだように見えたものと思われた。何だか夢でも見ているような妙な気持がした。それにしても、素晴らしく綺麗なネイティブのニジマスだった。

私は、今回の釣行で試してみたいと思って持参したバンブーロッドを、この渓で使用していた。このロッドは、英国のファーロー社から直接取り寄せた、7フィート3インチ、#4の「ロイヤル・ストリーム」で、ドライ・フライ用と表示されていた。既に養沢のフライエリアで竿下ろしは済んでいたのだが、実際の渓流で是非試してみたかったのである。 大型の魚に通用することは、養沢で実証済みだったが、この渓でも使用してみて素早いヤマメやニジマスのライズに十分対応できることが証明されたのである。#4のロッドとしては、レナードと比較してややごつい感じだが、これは英国の河川で、50〜60cmのブラウンや、ニジマスと渡り合うのに必要な太さなのだろう。 ネイティブのニジマスを釣って間もなく、次の堰堤に行き当たった。先に道路に上がった友人が、堰堤の上に先行者がいるというので、我々はまた車で1kmほど進んで、適当な降り口を見つけて再度入渓した。

そこは川幅が狭まって、流れは両岸に圧縮されて厚みを増していた。崖を下りてすぐに、圧縮された流れが、点在する底石で盛り上がっているポイントがあった。いかにも大物のヤマメがいそうなポイントだった。 #12のクイル・ゴードンをキャストすると、フライの周囲の水面が、せり上がるようにゆっくりと盛り上がった。すかさず合わせると、25cmほどのイワナがヒットした。2度目に入渓したところはイワナの棲息圏らしく、あれほど煩くライズしていたヤマメは全く姿を見せなかった。その後、岸よりの岩陰とか、落ち込みの小さな巻き込みなどから同型のイワナがヒットしたが、あまり大物にはお目に掛かれなかった。 日付が変わらないうちに東京に戻ろうと云うことになり、午後4時に納竿した。 |

|

最新フィッシング・レポート(4) 林道を2時間歩いてイワナをゲット!破間川、3度目の挑戦 |

||

|

釣り人の多くがそうであろうが、未知の渓を訪ねる時私が最も気にするのは、うまく入渓点が見つかるかどうかということである。入渓点を見つけ入渓することさえ出来れば、その釣行は90%以上成功したのも同然である。通らずは無いか?渡渉に危険は無いか?へずり、高捲きは出来るか?等々いろいろ不安要素はあるが、それもこれも入渓出来てこその話で、入渓出来なければ何も始まらないのである。 私は、これまで地方の渓に遠征して、入渓点が見つからないばかりに、最も釣りたいポイントに入れず涙を呑んだことが何回もある。ことに、入渓点から渓流までのアプローチが長い場合や、ルートが夏草に覆われてしまった場合などは、もうお手上げである。結局入渓点は、地元の人にしか分らないのである。

私が破間川の名前を知ったのは、私の手元に2つある釣り雑誌の切抜きの、古い方が‘82年8月号なので、少なくとも18年前と云うことになる。「あぶるま」という変わった名前であり、秘境的なイメージがあって記憶に残り、いつかはこの渓で釣ってみたいと思っていた。 私は過去2回、この破間川に挑戦している。最初は昨年の9月上旬。その時は水温が20度近くあり、イワナは全く姿を見せなかった。2度目は今年の6月16日(金)である。その時は雪代が収まり切っておらず、やむなく只見方面へ転進したが、帰宅してから、前日通過した浅草岳(1585m)で雪崩による二重遭難事故が起き、4名の死者を出したというニュースを聞いた。 破間川3度目の挑戦は、8月3日(木)だった。実はこの前日、私は北アルプス穂高の烏川、中房川で釣るつもりで出かけたのだが、その頃全国的に大気の状態が不安定で、北アルプス方面でも前夜大雨が降ったことを、その朝現地のラジオで知ったのである。国道147号線を北上しながら、烏川、中房川、乳 川、籠川、松川と順番に覗いて見たのだが、どこも増水していて釣りにならず、辛うじて楠川だけは入渓出来たが、全く釣れなかった。私は日本海側の早川か、能生川で釣ろうと移動した。ところが、早川や能生川は泥濁りで、もっと状態は悪かった。 そのとき私は何故か破間川のことを思い出し、能生ICで北陸自動車道に入り、長岡方面へ車を走らせた。北陸自動車道に入った頃には、日はとっくに暮れており、私は途中の米山SAで仮眠をとった。 破間川には午前8時に着いた。水量は平水で、水色も良かった。周囲の山々の谷から雪は消えていた。破間川下流の入渓点は、破間川ダムの上流、白崩れ沢が本流に合流する地点の、すぐ下流に設けられた砂防堰堤の、上に架かっている釣り橋を渡った対岸にある。当時、ずっと暑い日が続いていたので、ダム付近の破間川の水温は昨年と同じくらいに上昇しているのではないかと危惧された。私は上流に向かって車を走らせた。林道は途中で2本に分岐し、1本は支流の右沢沿いを浅草岳方面に向かい、もう1本は破間川沿いを田代平方面に向かっていた。田代平方面に車で行ければ、上流に行くのは訳 ないのだが、話はそう簡単ではない。林道の分岐点で田代平方面への道は、ゲートで閉ざされている。過去の2回はいずれもこのゲート付近に車が駐まっていたので、上流へ行くのは諦めたのだが、今回は1台の車も駐まってはいない。私は躊躇せず上流への道を選択し、ゲートと反対側の駐車スペースに 車を置いた。 上流への入渓点までは、徒歩で1時間半ほどかかると別の記事に書いてあったので、私は覚悟を決めて歩き出した。現在8時30分だから、釣り場へ着くのは早くても10時になる。現在は快晴だが、午後になると雷雨になるのは目に見えていたので、どんなに遅くても13時には納竿しなくてはならない。釣りが出来るのは3時間だけである。 猛烈に暑い日であった。真夏の日差しが容赦なく、まるで熱湯のように降り注いだ。途中何度か下降出来るルートはないかとトライしたが無駄だった。12年も前の古い情報だったので、情報のなかにあった「資材置き場」はとうとう見つからず、本当に入渓出来るかどうか不安になった。先行者はいないようだが、この奥深い山中に唯一人だと考えると、今度は熊除けの鈴と鉈を携行しなかったことが悔やまれた。 途中道草を食ってしまい、1時間半以上歩いて、漸く林道が分岐しているところに出た。左手の道をまた20分以上歩いて林道の終点に着いた。林道の終点には、「治山資材運搬路終点」という標識が立っていた。標識の左手の踏み跡を辿って坂を下ると、比較的新しい堰堤の上に出た。

釣り始めてから30分ほどは全く当りがなかった。水温を計ると18度だった。水温が高いが本当に釣れるのか、と心配を始めた矢先に、小さな落ち込みの肩から、待望のイワナがヒットした。その後は、深瀬の流心、淵の中央や駆け上がり、落ち込みの巻き込みなどで次々とイワナがヒットした。フライは クイル・チョードーの#18と#16で通したが、この日の調子からみて、他のフライでもよくヒットしたに違いない。22〜25cmの中型のイワナばかりで、14〜15尾という釣果だった。

途中1箇所、岩場を少し高捲きするところがあるだけで、快適な遡行が楽しめた。結構釣り人が入っているようで、大型は姿を見せなかった。もっと上流を詰めれば大型に出会えたかもしれないが、雲行きを気にしながらの釣りで、1kmほど遡って13時に納竿、下山した。 考えてみれば、昨日から汗を掻きっ放しで、我ながら自分の汗臭さに閉口し、ダムの少し上手にある「ホテル大自然館」の「浅草岳山麓展望洞窟風呂」という風呂に入って汗を流し、さっぱりして表に出ると、案の定激しい雷雨になっていた。

|

|

最新フィッシング・レポート(3) 受講者のKさん、養沢フライ・フィッシング・エリアで初ヒット! |

|

|

7月18日(火) 我が釣童フライ・フィッシング教室にとって実に嬉しいことがあった。それは受講者のKさんが、始めて魚を釣り上げたのである。 どんな釣りの経験もないと言うKさん(31歳)が、当教室に入ってきたのは、今年の4月の初めだった。秋川の下流で、キャスティングの練習を2度した後、5月の連休過ぎに狩野川の支流に出かけて、フライ・フィッシングを実践した。伊豆の渓は4月の初めならライズも多く、初心者にもヒットする可能性があるのだが、5月に入るとその可能性は薄くなる。 いきなり自然の渓流フィールドに出たのには、私なりの目論見があったからである。それは、最初から管理釣り場に行って、実際に釣れてしまうと、「何だ、こんなものか」とフライ・フィッシングを甘く見てしまわないかと危惧したからである。 狩野川の支流では、何度かライズがあったがヒットはしなかった。その後、千曲川、笛吹川の支流にも出かけたが、今一歩と言うところで釣り上げることは出来なかった。手入れなど何にもしていない渓流は障害物だらけで、キャスティングもままならないことが多く、Kさんは悪戦苦闘を重ねていた。 あまり釣れないと、フライ・フィッシングに対するKさんの情熱が薄れてしまうと考え、養沢のフライ・フィッシング・エリアに出かけたのである。入渓して1時間ほどして、Kさんのフライに大型のニジマスがヒットし、無事にランディングすることがで出来た。合わせのタイミングもぴったりで、決してフロックなんかではなかった。Kさんは「苦節3カ月」と大喜びしていたが、苦労を重ねた後だけに喜びもひとしおだったに違いない。私も、自分で釣った時よりも何倍も嬉しくて、これが「教師冥利」と言うものかと思ったものである。釣れたフライはクイル・チョードー#16だった。

Kさんを含めて現在、当教室には何人かの受講者がいるが、釣具メーカーやディーラーなどが主催するフィッシング・スクールなどと差別化したいので、私のスクールに入ってくれた皆さんには、私のオリジナル・フライの捲き方や、私の知っている限りの釣りの知識や、取って置きの釣り場(私のカーティス・クリーク)の情報などを、教えて上げたいと思っている。 |

|

最新フィッシング・レポート(2) “クイル・チョードー”(オリジナル・フライ)でアマゴを大釣り |

||

|

6月2日(金)私は笛吹川の支流に出かけた。実はこの渓は3日前、写真家の村瀬さんと取材したばかりなのだ。その時は、アマゴの魚影は濃いのだが喰いが悪く、目の前でミッジを捕食しているのが見えているのに、私のCDCダン#16、クイル・ゴードン#14、エルクヘアー・カディス#16と言ったフライには見向きもしなかった。たまにフライを追ってアマゴが姿を見せても、喰わずにUターンしてしまうのである。昨年の6月21日に来た時には、同じフライでアマゴを8尾釣り上げており、この日は前年より20日ほど早いので水温の関係で喰いが悪いのだろうと合理化して、自分を納得させた。撮影自体は、幾つかヤマメの型を見ることが出来たので、とりあえず済ませたのだが、それにしても、魚影の割には貧果に終わったのが、悔しくて仕方が無かった。 私は、その時水面を流れていたミッジを観察していたので、帰宅してからその虫の姿を思い出しながらフライを捲いた。使用したフックは、最近私が愛用しているマスタッドのハイ・カーボン・フック80000BR#18と#16。このフックは従来のマスタッドのドライ用フック94840に比べて飛躍的に強度がアップしており、パートリッジのフックと比べても強度的に遜色が無い。しかもパートリッジより細身で、バーブが小さく鉤掛かりが良いのである。 私は捲いたフライを5本ほど持って、早速同じ渓にリベンジに出かけた。結論から言えばそのフライが大当たりで、30尾以上のアマゴが釣れたのである。狙ったポイントから面白いようにアマゴがヒットし、前回の悔しさの溜飲を下げることが出来た。 午後1時を過ぎた頃、2段堰堤の下で27センチのアマゴがヒットした。私は記念に写真を撮ろうと、フィッシング・ベストの背中のポケットからデジカメを取り出してシャッターを押した。ところがカメラが全然動かない。よく見ると、何と言うことだ、電池が切れているではないか!せっかくの大物だし、なんとしても写真が撮りたかったので、その魚をネットに入れて水中に沈め、釣り人や、獣や、鴉などに見つからぬよう岩や石でネットを覆った。

私は2段堰堤の手前の高い崖を攀じ登って林道に出て、下流にある旅館や民宿に電池が置いていないか尋ね回ったが、どこの家にも電池は無かった。私は車で小一時間かけて山道を下って国道に出て、この辺りに1軒しかないコンビニでようやく電池を手に入れることが出来た。その時以来私のベストは、予備の電池で一段とその重さを増したのである。(ちなみに、私のフィッシング・ベストは水、食料などを詰めてフル装備すると、6kg近くになる) アマゴの写真を撮り終え、その日釣り残したところに入渓して、再度釣り始めた頃には日がすっかり傾いていた。その後も快調に釣れ続いたが、1時間ほどで納竿した。崖を2度も上り下りした疲れもさっぱり忘れて、満ち足りた気分であった。 この日天気は快晴で、気温は30度近かったが、このオリジナル・フライは晴天でも、喰いが全く落ちないようだった。私はこのフライを、私の好きな「クイル・ゴードン」に倣って、「クイル・チョードー」と名付けた。 このクイル・チョードーを改良し、秋川、道志川、秩父・中津川、破間川、蒲生川、塩の岐川などいろいろな渓で試して見たが、今まで私が使ってきたどんなフライよりも良く釣れて、少々オーバーに表現すれば、これこそ私が長年探し求めていた、究極のフライではないかと考えている。 この渓の名前に付いては、いずれ雑誌に発表する機会があると思うので、私の教室の受講者以外には、それまで伏せて置くつもりである。また、クイル・チョードーの捲き方についても、釣童教室の関係者以外には秘密にしておきたい。

|

|

最新フィッシング・レポート(1) ミレニアム・ファースト・アマゴ |

|

|

私は釣行記録の発表の場を別に釣り雑誌に持っているので、このホームページに釣行記録を報告しようとは思わないが、特筆したいことがあれば、その時には報告したいと考えている。 ミレニアム・ファースト・アマゴ 去る3月17日(金)、私は狩野川支流の大野川、柿木川ほかで今シーズンの初釣りをした。 私はシーズンを通してドライ・フライ・フィッシングしかしないので、この日もソフト・ハックルのブルー・ダン(#16)や、 エルク・ヘアー・カディス(#14)等のドライ・フライを使用した。20cm級の中型のアマゴが8尾釣れたが、今年は平均して型が良いようである。今年から使い始めたデジタル・カメラで早速1尾目のアマゴの写 真を撮った。2000年の記念すべきミレニアム・ファースト・アマゴである。

昨年の夏、会社を早期退職して平日に釣行できるようになったので、釣れて当たり前で、あまり自慢にはならないが、それでもネイティブの朱点鮮やかなアマゴを手にすると、やはり嬉しい。 今回の釣行には、別に目的があった。それは最近購入したH社のバンブー・ロッド(7.5フィート、#4、3本継)の筆下ろし (竿下ろし?)をして、調子を見たかったのである。20年ほど前のことになるが、当時H社のバンブー・ロッドはトンキン・ケ ーンの材質の低下が囁かれていて、それで私はロッドの購入を見送ったことがあった。最近、H社の製品が再評価されているので 購入してみたのである。 使ってみると危惧したほど調子が柔らか過ぎず、十分に日本のアマゴにも通 用することが証明された。一度使っただけではロッ ドの真価は分からないのでしばらく使ってみたいと思っている。 |

P7030366.jpg)

P7040378.jpg)