|

|

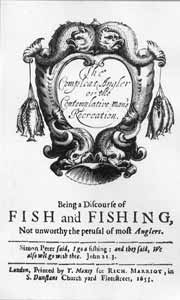

「コンプリート・アングラー」 初版扉 |

|

釣りは遊びである

|

||

|

人はそれぞれ生きるため、家族を養うために「仕事」をし、収入を得て生計を立てている。それが日常の生活である。 一方、人には「遊び」への根源的な欲求があり、日常の生活とは別の次元で「遊び」を楽しもうとする。「仕事」と「遊び」それは、「日常」と「非日常」の関係であり、それはまた、「褻(け)」と「晴れ」の関係である。「仕事」は「褻」、「遊び」は「晴れ」である。

「遊び」は「遊び自体」が目的であり、それ以外に目的は無い。人は遊びたいから遊ぶ、ただそれだけである。「遊び」の説明として、「遊び」に付帯する効用が述べられるが、それはあくまで効用であって、「遊び自体」ではない。曰く、気晴らし、レクリエーション、娯楽、楽しみ、慰み、などは「遊び」の効用であって、「遊び自体」ではない。

ちなみに、「あそび」を広辞苑で引いて見ると、(1)あそぶこと。なぐさみ。遊戯。(2)猟や管弦のなぐさみ。(3)酒色の遊興。④賭博をすること。etc.と書いてある。 「遊び」について、ホイジンガが「ホモ・ルーデンス」(遊ぶ人)という優れた本を書いているので、「遊び」について興味のある方は、是非この本を一読されることをお奨めする。

ホイジンガの言葉を、「ホモ・ルーデンス」(高橋英夫訳、中公文庫)から幾つか引用するが、これらは私の「遊び」に対する考え方と、完全に一致している。 「すべての遊びは、まず第一に、何にもまして一つの自由な行動である。」(p.29) 「遊びが仕えている目的そのものが、直接の物質的利害の、あるいは生活の必要の、個人的充足の外におかれている。」(p.33) 「どんな遊びにも、それに固有の規則がある。それは、日常生活から離れたこの一時的な世界のなかで適用され、そのなかで効力を発揮する種々の取り決めである。遊びの規則は絶対の拘束力をもち、これを疑ったりすることは許されない。」(p.37) 「遊びの領域のなかでは日常生活の掟や慣習はもはや何の効力ももっていない。」(p.40) 「どんな遊びでも、遊ぶものが自分の成功ぶりを人々に向かって自慢することができるという点が、非常に重要なのだ。この点、釣り師にはこのタイプの人をよく見かけるものである」(p.118)(ホイジンガが釣り師について述べたのが、これだけであるのは少々残念である) 「冒険、まだはっきり分らない勝利への期待、成行きの不確かさ、そして緊張が、遊ぶ心の本質をなしている」(p.122) 「遊びがもはや遊びではなくなっている人々、能力では高いものをもちながらその地位では真に遊ぶ人間の下に位置させられる人々(プロ遊戯者)が区別されてしまうのだ。これら職業遊戯者のあり方には、もはや遊びの精神はない。そこには自然なもの、気楽な感じが欠けている。」(p.399) 「自然なもの」「気楽な感じ」とは、簡単に言えば、「楽しむこと」だと私は考えている。

釣りは「遊び」であり、「遊び」以外の目的は何も無い。 「遊びがもはや遊びではなくなっている人々」がプロであるが、もっと具体的に言えば、プロの定義は次のようになるだろう。

釣りのプロが、「優れた釣り師」という名誉を得ようとして、アマチュアの釣り師とその技を競おうとするのは、甚だしい心得違いと言うべきだろう。プロがどれほど技術的に傑出していても、そこには「遊びの精神」がないのだから、真に遊ぶ人(アマチュアの釣り師)の下に位置させられるのは、仕方の無いことなのである。プロは釣りについて語ってはならない。そもそも、プロの釣り師には釣りを語る資格が無いのである。 プロは「遊び」としてではなく、「仕事」として釣りをする。したがってプロの釣りは日常生活そのものと言える。生活のため、物質的利害のため、手段を選ばずにする釣りは、もはや釣りでは無い。敢えて言えばそれは「漁」である。 ある有名な若手のプロがアメリカに行き、極細のロング・リーダーを使って鱒の数釣りをしたら、「そんな細長いリーダーを使えば誰でも釣れるよ」と地元の釣り師の失笑を買ったと云う話を聞いたことがある。彼は自分では釣りをしているつもりで、実際は漁をしていたのである。その土地で行われている釣り方(ルール)を尊重し、同じルールで釣りをすると言うのが「遊び」の基本なのである。 |

||

|

幸田露伴の釣魚論

|

|

|

幸田露伴が、石井研堂の「釣遊秘術 釣師気質」(1906)に寄せた序文「游漁の説」は、私の知る限り、古今東西最高の釣魚論だと思う。私は最近、露伴の釣りに関する文章を読むことが多いが、読むたびに新しい発見があり、自分の行動の規範として学ぶことがある。露伴が釣り師としても第一級の人であったことは、その釣りに対する情熱、仕掛けに対する創意工夫、餌、ポイントについての飽く無き探求心、釣りに関する造詣の深さ、釣りに対する心構え、遊びに対する理解、何よりも平常心を大切にする人生哲学が文章の中に現れていて、省みて自分の未熟さを痛感させられるのである。 露伴はまず、遊びの「釣り」と、仕事の「漁」の違いについて語る。 「魚を釣るの人おのづから二種あり。其の一は利益の為にするの人にして、其の一は娯楽の為にするの人なり。利益の為にする人は、即ち真の漁夫にして、其の魚を釣るや、之を獲、之を鬻(ひさ)ぎ、以て衣食に代え、以て妻子を養はんと欲するなり。娯楽の為にする人は、別に各自の職業を有するの人にして、其の魚を釣るや、興を感じて以て心神を恰悦(いえつ)せしめ、労に服して以て身肢を強固にせんと欲するなり。此の故に二者の其魚を釣るは即ち一なるも、而も魚を釣る所以は即ち同じからずして、二者各々其の相異なりたる目的あり、相異なりたる性質ありといふべし。二者の間にはおのづから応に巨溝厳界あるべき也。」

露伴は「遊びとは何か」について語る。

露伴は、金と労力を惜しんではならないと述べる。釣りをすることは金を使うことだと喝破し、安物の道具を使って、大物に逃げられたりするようなことの無いよう、道具に金を掛けるべきだと述べる。

露伴は、生きる上で、平常心を保つことが如何に大切であるかを語る。これは彼の人生哲学であろうが、これはまたアイザック・ウオルトンが、彼の「釣魚大全」(第二版)の結びに聖書から引用した言葉「穏やかであることを学べ」と、奇しくも一致している。

私は露伴の考え方の99%に賛成するが、次の露伴の言葉だけは肯定することが出来ない。恐らく、明治という時代の精神が「遊びのための遊び」という考えの存在を許さなかったのであろう。 (2001/5/10) |

|

モーパッサンと釣り

|

|

|

私はモーパッサンの短編が大好きで、学生時代に岩波文庫、新潮文庫、角川文庫を始め、古本屋で三笠文庫や春陽堂のモーパッサンの短編集を探して来ては読み漁り、当時邦訳されていた短編で入手できるものは、殆ど全部読んでしまったような記憶がある。当時も私は釣りが好きだったが、今みたいにのめり込んでいた訳ではなく、純粋に文学的興味から読んでいた。 長編小説では、モーパッサン以上の作家は他にもいるが、短編小説にかけてはモーパッサンの右に出る作家はいないと言って良く、僅かにチェーホフと、井伏鱒二が肩を並べられるだけだと私は思っている。モーパッサンという人は、かなり釣りが好きだったようである。モーパッサン自身が、実際に釣りをしたことを文章にしたものとして、自分が保有するヨット「ベラミ号」で地中海をクルーズしたときのことを書いた旅行記「水の上」があり、その中で舟釣りをしたことが描かれている。手に魚信(当たり)を感じて、魚を釣り上げるまでの情景を、一人の釣り人の目で、素朴に、しかも簡潔に描いている。 私の知る限り、モーパッサンは釣り人を題材にした四編の短編を書いている。「穴」、「二人の友」、「釣り」(『パリ人の日曜日』の中の一編)、それに、これは釣りそのものがテーマではないが、釣り人の心理を鋭く描写した「橄欖畑」である。これらの短編を読めば、彼が如何に釣りと、釣り師の心理に通暁していたかがよく分かる。 「穴」は、長い間撒き餌をして魚を集め、自分達の釣り場(穴場)だと思っていた夫婦が、見知らぬ夫婦にそのポイントを奪われて、夫婦同士の喧嘩になり、最後には、殴られた相手の亭主が川に落ちて溺れて死んでしまうという話である。どちらかといえば、下世話な、今風に言えば週刊誌ネタみたいな話で、話としては非常に面白いが、あまり深みは無い。それでも、自分の餌付けした魚を、見ず知らずの釣り人に釣られる口惜しさや怒りの感情が、モーパッサンならではの筆致で、リアルに巧み描かれていて、同じ釣り師としては、主人公の気持に思わず感情を移入してしまう。 「二人の友」は、シリアスな話である。普仏戦争のとき、パリがプロシャ軍に包囲され、パリ市民は、長い間困窮を強いられていた。仕事も、食うものも無く、たった一つの楽しみであった釣りまでも奪われてしまった二人の男が、ある日町でばったりと出会う。もともと釣り場で顔なじみの二人だったから、いろいろ話しているうちに釣りに行こうということになった。二人は知り合いの仏軍の大佐に頼み込んで許可証を貰い、今まさに戦争が行われている、最前線のセーヌ河畔へ釣りに出かけるのである。久し振りの釣りに二人は夢中になって、着弾音が轟く中で釣りを続けていたが、とうとうプロシャ兵に見つかって、スパイと間違われて銃殺されてしまう、というお話である。「二人の友」で私の印象に残ったのは、二人が銃殺される寸前、二、三歩離れたところに放り出されてあった魚篭の中で、まだ生き残って動いている沙魚に陽が当たって、きらきら光っているのに、釣り人の一人が目をやるシーンである。私は、自分が銃殺される直前になっても、まだ魚に目が行ってしまうという、いかにも釣り師らしい心理の描写に感心したのである。 これとは別の話だが、ベトナム戦争のとき、砲弾が飛び交う中、田圃の水路で平然とナマズのぽかん釣りをしていたベトナム農民の話を、開高健の「フィッシュ・オン」の後記で読んだことがある。また、戦前、わが国のプロレタリア作家の葉山嘉樹が、食い詰めて故郷に帰り、大田切川で「首を吊るか、魚を釣るか」と、悲壮な冗談を言いながら、イワナを釣っていたという話を、彼の日記で読んだことがある。私は、どんなに食うに困っても、命に危険があっても、釣りを止めることができないのが釣り人の性(さが)だと思ったものである。 「釣り」は、ある小役人の日常生活を、愚かな行動の連鎖として、皮肉っぽく、滑稽に描写したものである。この「釣り」はその鎖の輪の一つで、主人公が釣りに行ったときのことが、あまり起伏無く淡々と描かれている。モーパッサンにしては、抑揚の無いごく地味な作品であり、初心者の主人公が、当時有名だった釣りの本を買い込んで読んだり、帰ろうとして竿を上げると、小さな魚の腹に鉤が掛かって上がってきたのをフライにして食べ、帰りの馬車の中で14ポンドもある魚を釣ったと、周りの乗客に法螺を吹く行(くだり)が、面白かったぐらいである。 「橄欖畑」は、批評家のテーヌが、ソフォクレスの悲劇に比肩して激賞したと言われる作品で、私も、この作品が、モーパッサンの最高傑作だと思っている。若い頃、若気の至りで身持ちの良くない女と結婚寸前まで行った貴族の男が、ある日、その女が、自分をその女に引き合わせてくれた友人と通じていることを知る。女は妊娠していたが、男はその女を、お腹の子もろとも殺してしまおうとする。女は死ぬのを恐れて、お腹の子がその貴族の子じゃないと嘘をついて命は助かったが、屋敷から放り出されてしまう。後年、その貴族は僧籍に入り、その土地で最も尊敬される神父になって、今は釣りを唯一の楽しみとして平穏に暮らしている。そんな時、若い浮浪者が神父のもとを尋ねて来て、私はあなたの子供であると告げる。神父は驚愕し、懊悩し、絶望のどん底で自殺さえ考えながら、そんなときでさえ、自分が見事な魚を釣ったことを自慢したくなり、それを自分の息子に食べさせようとする。 ………………………………………… 私は、どんなときでも、自分が釣った魚を自慢したり、人に見せたくなったりする、この神父の気持が、同じ釣り師として、痛いほどよく分かる。 (2003/7/7) |

| 「釣りの楽しみ」 |

|

「神は、釣り以上に穏やかで、静かで、無邪気な楽しみを、決してお造りになろうとはなさらなかった」(「コンプリート・アン グラー」第5章)と、アイザック・ウォルトンは述べているが、釣りの楽しさを表現するのにこれ以上の言葉は無いだろう。 釣りにはいろいろあるが、どの釣りが一番楽しいかなどと比較したりすることは、あまり意味が無い。どの釣りにも、それぞれの楽しさがあるからだ。 <フライ・フィッシング> フライを魚の居そうな、或いは魚が実際にライズしているポイントにキャストし、フライにライズした魚をすかさず合わせ(フッキング)、釣り上げる(ランディング)、これが釣りの第一の楽しみで、いわば釣りそのもの、釣り自体の楽しみである。 <昆虫観察>と<タイイング> 魚がどんな虫を捕食しているのか、その虫を捕まえて観察し、捕まえた虫に似せてフライを捲くタイイングの楽しみ。 <キャスティング> 自分の狙ったポイントに正確にフライをプレースできるように、また、遠くでライズしている魚を狙って遠投できるようにキャス ティングの練習をし、自分が狙ったポイントに自在にキャストできるようになることも、大きな楽しみの一つである。 <ポイントの発見> 魚が身を潜め、就餌するところ、これがポイントである。ポイントは沢山あって、その時々の状況に応じて変化するが、それらのポイントを一つずつ発見していくのもまた楽しいものである。 <大自然の恵み> <山川草木・四季折々の自然の美>、<バード・ウオッチング>、<魚や昆虫の生態観察>、<山菜取り>など釣り人の周囲には数多くの楽しみが溢れている。 フライ・フィッシングの周辺にも楽しみがいっぱいある。 <河川についての研究>とか、I.ウォルトンの「コンプリート・アングラー」や、E.グレイの「フライ・フィッシング」など< 釣りの名著を読む楽しみ>や、<「文学その他芸術作品の中の釣り」を見つける楽しみ>などというのも考えられる。 釣りをしていることを、穏やかに、静かに、無邪気に楽しむ、これこそが釣りの楽しみの極致であり、人生最高の喜びだと私は思う。そして私は、この喜びをすべての釣り人に味わって欲しいと願って止まない。 |

|

青木川のアケビとイワナ

|

|

|

渓流シーズン終了間際の楽しみの一つがこのアケビ。アケビは木通、通草、野木瓜などと書くが、時には山女とか山姫と書いたり することもあるそうだ。関東一円の渓沿いの道で、手の届く範囲にアケビを見つけることは難しいが、信州・青木川の川岸の斜面 には、ここにも、あそこにもというように、紫色に色づいた夥しい数のアケビの実が生っていて、ひどく感動したものだ。

|

|

|

籠川

|

|

|

真夏の釣りは、暑さを避けて標高の高い渓でイワナを釣るのが最高だ。前方に連なる北アルプスを越すと黒部ダムがある。高山帯 の渓流には暴れ川が多いが、この籠川も両岸にうずたかく堆積する岩石を見ると、大変な暴れ川だということが理解できる。水量 の少ない時期の籠川は快適な遡行が楽しめる。

|

|

|

野呂川

|

|

|

野呂川と書いたが、正確には野呂川支流・北沢の砂防堰堤である。本流から差してきたイワナはすぐにこの堰堤に遡上を阻まれ る。この日は堰堤下の淵で暫く粘ったが、大物のイワナにはお目に掛かれなかった。野呂川沿いのスーパー林道からは、季節毎に 装いを変える南アルプスの山並が見える。

|

|

|

小国川

|

|

|

正確には、岩手県の閉伊川支流・小国川の、そのまた支流の薬師川である。川原近くの空き地に車を停めて、コーヒー・ブレイク をとったが、一人で釣りをしていると、のんびりコーヒーを飲もうという気にはならないが、親しい仲間たちと飲むコーヒーの味 はまた格別である。

|